Dernières actualités

Histoire

11 décembre 2023

Agenda jeunesse-paix et sécurité en Afrique de l’Ouest et du Centre : UNFPA accompagne le processus de mise en oeuvre

Pour en savoir plus

Histoire

11 décembre 2023

Migration irrégulière :100 Camerounais de retour à la maison !

Pour en savoir plus

Histoire

11 décembre 2023

Le gouvernement camerounais, l’Union européenne et la FAO lancent le Programme de gestion durable de la faune sauvage au bénéfice des populations de la République du Cameroun

Pour en savoir plus

Dernières actualités

Les objectifs de développement durable au Cameroun

Les objectifs de développement durable (ODD), également appelés objectifs globaux, constituent un appel universel à l'action visant à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité. Ce sont aussi les objectifs de l'ONU au Cameroun:

Histoire

11 décembre 2023

Agenda jeunesse-paix et sécurité en Afrique de l’Ouest et du Centre : UNFPA accompagne le processus de mise en oeuvre

Le Cameroun a abrité du 16 au 19 octobre 2023, l’atelier de formation des formateurs sur l’Agenda Jeunesse, la Paix et la Sécurité (JPS) en Afrique de l'Ouest et du Centre. A l’initiative du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), cet atelier visait à transmettre à 33 formateurs venus de 12 pays de cette Région, des connaissances et compétences nécessaires pour faciliter l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans d’actions nationaux de l’Agenda JPS à former.

La Région Afrique de l’Ouest et du Centre est confrontée à une crise humanitaire sans précédent, exacerbée par des conflits prolongés, des déplacements massifs de population, l’instabilité sociopolitique, le changement climatique, la forte croissance démographique, l’inflation et les pénuries alimentaires, notamment au Sahel, dans le Liptako-Gourma, dans le bassin du Lac Tchad et dans le Golfe de Guinée. Pour cette Région, le maintien de la paix n’est pas une simple option, c'est un impératif pour lequel les 200 millions de jeunes (population de moins de 24 ans), qu’elle compte, soit 64% de la population, doivent contribuer, en apportant leur créativité et plein potentiel.

La participation et l’influence significatives des jeunes dans les processus de consolidation de la paix doivent être sauvegardées en tant que droit ou atout susceptible d’améliorer la pertinence, l’efficacité et l’impact des initiatives, politiques et décisions en matière de paix et de sécurité. A l’instar du Nigeria, du Tchad, de la République Centrafricaine, du Togo, du Bénin, de la Sierra Leone, du Mali, de la Côte d’ivoire, du Ghana, Gambie, Sénégal, les autorités camerounaises, à travers le Professeur Kum Awa Paschal, représentant personnel du ministre de l’éducation civique à la cérémonie inaugurale, se sont engagées à mettre en œuvre l’Agenda JPS en s’appuyant sur le programme REAMOCE déjà en place.

En se référant sur les résolutions 2250 (de 2015), 2419 (de 2018) et 2535 (de 2020) du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui constituent l’ossature de l’Agenda JPS, les participants ont traduient dans les faits, les cadres politiques généraux en documents contextualisés afin de leur permettre d’être des agents de changement et des bâtisseurs de la paix en Afrique de l’Ouest et du centre.

1 / 3

Histoire

11 décembre 2023

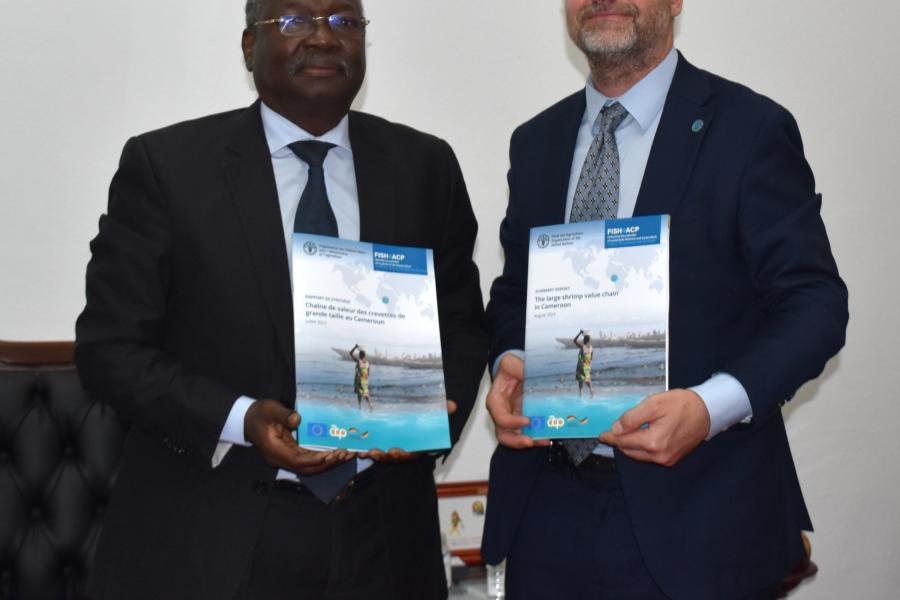

Vers une pêche à la crevette plus forte et plus saine au Cameroun

Les efforts entrepris au Cameroun pour maintenir les captures de crevettes à leurs niveaux actuels tout en renforçant cette pêcherie dans le pays étaient à l'honneur de la présentation conduite aujourd'hui à l’occasion du rapport de FISH4ACP. Ce programme mondial de développement des chaînes de valeur du poisson contribue à consolider le secteur de la crevette et à réduire son impact sur l'environnement.

« La crevette est à la tête des exportations camerounaises de produits de la mer. C’est une source de revenus économiques et elle contribue à la subsistance de nombreuses personnes », a déclaré [M. Taiga, ministre de l'élevage, de la pêche et des industries animales] aujourd'hui, en acceptant le rapport de FISH4ACP intitulé « Chaîne de valeur des crevettes de grande taille au Cameroun ». [M. Taiga] a ajouté : « Toutefois, nous devons assurer la stabilité des stocks de crevettes afin de sauvegarder cette ressource essentielle pour les générations futures. »

Selon le rapport, la production annuelle de crevettes au Cameroun est estimée à 4 200 tonnes pour la pêche industrielle et à plus de 1 000 tonnes pour la pêche artisanale. D'une valeur de plus de 30 millions d'USD par an, la crevette est une activité rentable pour l'ensemble des acteurs impliqués – pêcheurs industriels et artisanaux, transformateurs, grossistes et détaillants. De plus, le secteur emploie quelque 1 800 personnes, majoritairement des jeunes.

Les résultats présentés sont le fruit d'une analyse de la chaîne de valeur menée par FISH4ACP, une initiative de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) mise en œuvre par la FAO et financée par l'Union européenne (UE) et le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), qui contribue à renforcer le secteur de la crevette au Cameroun et à en accroître la durabilité.

L'analyse a permis d’élaborer une stratégie décennale fondée sur un consensus sectoriel et lancée l'année dernière pour accroître la productivité et la compétitivité de la chaîne de valeur de la crevette et réduire son impact sur l'environnement en maintenant les captures aux niveaux actuels.

Pour ce faire, il est prévu d'améliorer la collecte de données et la traçabilité tout au long de la chaîne de valeur et de stimuler les ventes de crevettes en renforçant le contrôle, la qualité et l'accès à des marchés à plus forte valeur ajoutée.

« Il est réjouissant de voir les efforts déployés par FISH4ACP pour renforcer le secteur de la crevette au Cameroun tout en stabilisant les stocks et en protégeant l'environnement », a déclaré Valentin Katzer, responsable de la coopération à l'ambassade d'Allemagne.

Philippe Mayaux, ministre conseiller à la délégation de l'Union européenne, a abondé dans le même sens : « Cela montre qu'il est possible de promouvoir une pêche responsable tout en stimulant la croissance économique et en créant des emplois ».

« FISH4ACP a commencé à valoriser le potentiel de la pêche à la crevette au Cameroun », a déclaré Athman Mravili, Représentant de la FAO au Cameroun. « La FAO est heureuse de contribuer à cette transformation bleue pour parvenir à une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie meilleure ».

Athman Mravili a salué la création de la plateforme « PLACRECAM », qui rassemble des acteurs clés de la chaîne de valeur de la crevette et veille à l'exécution de la stratégie. À terme, cette plateforme veillera à ce que les efforts de FISH4ACP perdurent au-delà du terme de l'initiative en 2025.

Au début de l'année, des membres de la plateforme ont échangé avec leurs homologues du Sénégal et de Madagascar et se sont familiarisés avec les enjeux clés pour optimiser la gestion des ressources, améliorer le contrôle et le suivi et renforcer l'accès aux marchés rentables pour les crevettes géantes du Cameroun.

Une étude de référence est actuellement en cours pour élaborer un premier plan de gestion de la pêche artisanale et pour mettre à jour celui de la pêche industrielle. Parallèlement, la mise au point d’un outil numérique pour la collecte de données sur les captures de crevettes est sur le point d'être lancée, ainsi qu'une norme de qualité́ pour les produits de la pêche à la crevette.

Ces activités contribueront à renforcer l'environnement commercial et sanitaire, faisant évoluer le Cameroun vers une pêche à la crevette plus forte et plus saine qui profite à l'économie locale et favorise l'emploi, notamment pour les femmes et les jeunes.

1 / 3

Communiqué de presse

26 septembre 2023

Le Secrétaire général s'est entretenu aujourd'hui avec S.E.M. Lejeune Mbella Mbella, Ministre des Relations Extérieures de la République du Cameroun.

Ils ont discuté de la situation au Cameroun, y compris dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord. Ils ont également discuté des conséquences globales de la guerre en Ukraine ainsi que de la nécessité de réformer l’architecture financière internationale. Le Secrétaire général a réitéré l'engagement des Nations Unies à soutenir le Cameroun.

New York, le 25 septembre 2023

1 / 3

Histoire

11 décembre 2023

Le gouvernement camerounais, l’Union européenne et la FAO lancent le Programme de gestion durable de la faune sauvage au bénéfice des populations de la République du Cameroun

À travers la signature du nouveau Programme de gestion durable de la faune sauvage, l’Union européenne et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) s’engagent à appuyer le gouvernement camerounais afin de mieux organiser le secteur de la viande de brousse en l’intégrant à une approche de développement local durable.

Dans le cadre des initiatives visant à promouvoir la lutte contre la faim, la malnutrition et la pauvreté au Cameroun, le Représentant du Bureau pays de la FAO et le Ministre camerounais des forêts et de la faune ont, aujourd’hui, signé dans les locaux dudit ministère, en présence de Monsieur Philippe Mayaux, Ministre-Conseiller à la Délégation de l’Union européenne (UE) du Cameroun et de Monsieur Abdon Awono, représentant du Centre international de recherche forestière (CIFOR-ICRAF), un accord de coopération portant sur la mise en œuvre du Programme de gestion durable de la faune sauvage («Sustainable Wildlife Management (SWM) Programme») en République du Cameroun.

Ce programme présente le double objectif de conserver la faune sauvage, les écosystèmes et les services qu’ils rendent, tout en améliorant les conditions de vie et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations qui dépendent de ces ressources pour leur bien-être. Pour cela, il vise spécifiquement à expérimenter une utilisation légale et durable des espèces animales résilientes à la chasse par les populations rurales ; diversifier les sources d’aliments et de revenus et; améliorer l’accès à des services de santé publique de base permettant de répondre aux risques associés à la consommation et au commerce de la viande sauvage.

Le SWM Programme contribuera ainsi à la réalisation de plusieurs Objectifs de développement durable (ODD) liés à la sécurité alimentaire, à la gestion durable des terres et à la protection de la biodiversité, notamment à l'ODD 15.

D’un montant d’environ 1 765 000 USD et d’une durée de trois ans, le SWM Programme en République du Cameroun sera mis en œuvre sous la coordination technique du CIFOR-ICRAF, et la supervision de la FAO en tant que maitre d’ouvrage.

Sécuriser l’accèsà la faune sauvage pour les populations les plus vulnérables

Au sud du pays, la sécurité alimentaire, les moyens d’existence et l’identité culturelle des communautés locales bantoues et des peuples autochtones (principalement Baka) vivant en forêt dépendent encore fortement des produits issus de la chasse. Ces communautés sont confrontées à des défis importants liés à l’enclavement, aux opportunités économiques limitées et à des conflits d'utilisation des terres avec les industries extractives et les acteurs de la conservation, qui empiètent sur leurs modes de vie. En parallèle, l’exploitation de la viande sauvage par des réseaux informels d’acteurs pour alimenter les marchés urbains via des filières peu contrôlées, constitue un risque à la fois pour la préservation de la biodiversité et la santé publique.

Dans ce contexte, le programme va opérer sur le site pilote situé sur l’axe Djoum-Mintom, au sud-est de la réserve de faune du Dja, afin de développer et de tester des systèmes de gestion de la chasse et de la filière de viande sauvage. Le but est de pérenniser les stocks de gibier et sécuriser l’accès et l’utilisation de la faune par les populations rurales les plus vulnérables sans porter préjudice à la conservation de la biodiversité. Pour ce faire, le programme travaillera en étroite collaboration avec les services de l’État concernés et les populations bénéficiaires, dans une démarche participative et respectueuse des droits des communautés.

Jule Doret Ndongo, ministre des Forêts et de la faune, a affirmé son intérêt et son engagement vis-à-vis d’une collaboration avec la FAO, le CIFOR-ICRAF et l’Union européenne, dans le cadre d’un partenariat lié aux questions de conservation, et ce, à travers l’approche innovante du SWM Programme. Il a déclaré : « Le gouvernement de la République du Cameroun a à cœur de promouvoir un développement qui valorise de multiples façons son capital naturel – tout en le respectant – au bénéfice, en premier lieu, du bien-être des populations. Nous nous réjouissons a-t-il dit de ce que de ce programme s’inscrive dans cette vision ».

Diversifierles sources d’aliments et de revenus pour un développement durable

Afin de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les moyens d’existence des populations rurales, le programme déploiera en parallèle une stratégie visant à associer, aux efforts pour contenir les prélèvements de chasse et le commerce des produits associés à un niveau durable, un appui au développement de projets d’entreprenariat agricole qui soient à la fois efficaces, durables, accessibles et culturellement acceptables. De plus, le programme réalisera des campagnes de changement de comportements alimentaires dans les villes situées dans le paysage autour du Dja pour réduire la consommation urbaine de viandes sauvages à un niveau plus durable.

Pour sa part, Philippe Mayaux a exprimé son enthousiasme de voir démarrer le SWM Programme au pays. L’approche de développement territorial intégré, respectant et valorisant les savoirs locaux, les pratiques coutumières durables et le capital naturel du Cameroun et veillant également au partage équitable des bénéfices issus de l’utilisation des ressources naturelles, porte parfaitement les ambitions de la nouvelle initiative régionale de conservation de la biodiversité de l’Union européenne – NaturAfrica, dont il fait partie ».

L’approche Une seule santé pour réduire les risques de santé publique

Le SWM Programme en République du Cameroun vise aussi à contribuer à la maitrise des risques sanitaires contemporains associés aux maladies d’origine alimentaires, aux zoonoses et maladies infectieuses émergentes transmises par la faune sauvage le long des filières de viandes sauvages. Pour cela, il promeut la collaboration et la formation des communautés et d’acteurs multi-sectoriels, à travers l’approche Une seule santé, pour mettre en œuvre des mesures préventives de santé publique et réduire l’impact des maladies.

Au final, le SWM Programme dans le pays tirera les leçons de l’ensemble des activités menées sur son site pilote de terrain, afin de proposer des outils, des approches et des recommandations à même de garantir la durabilité de ses acquis et de faciliter la réplication des expériences réussies sur d’autres sites au Cameroun, notamment par l’amélioration des cadres juridiques et institutionnels pertinents.

Athman Mravili, Représentant du Bureau de la FAO au Cameroun a déclaré: «Au regard des enjeux multiples et cruciaux associés au secteur des viandes sauvages, la FAO et ses partenaires sont heureux de pouvoir mettre au service du Cameroun des expertises multidisciplinaires et multi-sectorielles dans le cadre de ce projet ambitieux».

À propos du SWM Programme

Le SWM Programme est une initiative internationale qui vise à améliorer la conservation de la faune sauvage et la sécurité alimentaire. Le SWM Programme est une initiative internationale financée par l’Union européenne et cofinancée par le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) et l'Agence française de développement (AFD). Les activités sont mises en œuvre par un consortium de partenaires composé de la FAO, le CIFOR-ICRAF, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et la Wildlife Conservation Society (WCS). Pour plus d’informations, visitez: https://swm-programme.info/

1 / 5

Histoire

11 décembre 2023

Journée internationale de la fille 2023 : UNFPA sensibilise sur l’avenir de la fille de 10 ans à Gado-Badzere

La 12ème édition de la Journée Internationale de la Fille a été célébrée avec ferveur sur l’ensemble du territoire Camerounais ce 11 octobre 2023. A Gado Badzere et Garoua Boulai, deux localités de la Région de l’Est Cameroun, l’évènement a connu une résonance particulière. Une campagne de sensibilisation et des causeries éducatives soutenues par UNFPA et d’autres partenaires y ont été organisées, sous le thème : « investir dans les droits des filles : notre leadership, notre bien-être ».

La Journée Internationale de la Fille a été instituée le 19 décembre 2011 par la résolution 66/170 de l’Assemblée générale des Nations Unies. Cette journée reconnaît les droits des filles à l’autonomisation et plaide pour la levée des obstacles dressés sur leur cycle de vie. C’est dans cette optique que UNFPA s’est associé au gouvernement du Cameroun, à travers la délégation d’arrondissement de la promotion de la femme et de la famille de Garoua Boulai, dans l’organisation d’une campagne de sensibilisation sur les droits des filles dans cette localité frontalière avec la République Centrafricaine. Pendant une semaine, l’administration locale, les leaders communautaires, les acteurs humanitaires, à l’instar de UNFPA, UNHCR, IMC, PLAN Cameroun, JRS, AHA et les organisations de la société civile locale ont mené des causeries éducatives, les séances de plaidoyer, les marches de soutien aux filles, ainsi que les échanges d’information dans les stands.

L’arrondissement de Garoua Boulaï compte environ 141 388 habitants et accueille depuis 2004 les milliers de Centrafricains qui fuient les conflits socio-politiques récurrents dans leur pays. C’est ainsi qu’on y trouve à côté des communautés hôtes, les regroupements et les camps des réfugiés. La localité de Gado Badzere héberge un camp de 29 032 réfugiés, dont 57,8% est constitué des jeunes de moins de 18 ans et 53, 2% est constitué de filles et de femmes. Cette population vit dans les conditions difficiles, marquées par la promiscuité, la persistance des violences basées sur le genre, y compris les mariages forcés; la criminalité, le faible taux de scolarisation, le faible accès aux services de santé sexuelle et reproductive, les pesanteurs culturelles défavorables à l’éducation en général et à celle de la jeune fille en particulier.

C’est pour attirer l’attention de la communauté, notamment les décideurs et les partenaires de développement, contre ces fléaux que Clovis Ella Mbomeyo, délégué d’arrondissement de la promotion de la femme et de la famille de Garoua Boulai a prescrit la tenue de cette campagne de sensibilisation à Gado-Badzere et à Garoua Boulaï, du 02 au 11 octobre 2023. UNFPA, dont le mandat est de réaliser un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque jeune est accompli, y a participé en déployant une équipe de campagne dirigée par Blanche Meka, sage-femme placée au centre de santé intégré de Gado-Badzere.

Que ce soit au cours du partage des informations dans les stands, des causeries éducatives au collège d’enseignement secondaire de Gado-Badzere, des séances de plaidoyer avec les leaders communautaires ou lors de la marche de convergence à Gado, Blanche Meka et son équipe ont réitéré l’appel de UNFPA de mettre l’accent sur le développement de la jeune fille de dix ans. En effet, à dix ans, au début de sa puberté, la jeune fille entre en état de vulnérabilité. Elle court le risque d’une grossesse précoce ou non-intentionnelle, d'un mariage précoce où d’une fistule obstétricale en cas de complication d’accouchement. Elle court aussi le risque de non-scolarisation, d’être victime de trafic sexuel ou d’une mutilation génitale. Tous ces risques lui bouchent ses perspectives d'avenir. La situation est davantage exacerbée en contexte humanitaire, où la prévalence de la violence multiplie les espaces de non-droits qui constituent de véritables menaces à l’épanouissement de la jeune fille.

Au terme de la campagne, le bilan dressé par Blanche Meka indique qu’en dehors d’adultes et des garçons, plus de 270 filles, de 10 à 22 ans, ont été touchées par les messages d’information et d’éducation sur les conséquences d’une sexualité précoce. Les risques qu’elles courent ont été énumérés. Il s’agit notamment des maladies sexuellement transmissibles et du VIH, du décrochage scolaire, des grossesses précoces, du mariage d’enfant ou du cancer du col de l’utérus. Ces informations permettent à ces filles d’opérer un changement de comportements et de prévenir les risques; de se maintenir à l’école au-delà du secondaire et d’engager un dialogue intergénérationnel constructif avec les parents et les leaders communautaires.

1 / 5

Histoire

11 décembre 2023

Migration irrégulière :100 Camerounais de retour à la maison !

100 Camerounais sont retournés sur leur terre d’origine grâce à une initiative du Gouvernement du Cameroun par le biais du Ministère des Relations Extérieures (MINREX), en partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Union européenne. L’initiative s’inscrit dans le cadre du projet « UE-OIM Migrants Protection Return and Reintegration » impulsé et financé par l’Union européenne (UE) et mis en œuvre par l’OIM. L’accueil de ces 100 migrants en provenance des camps de transit au Niger a été rendu possible grâce à la participation de 20 jeunes volontaires du Programme National de la Jeunesse du Ministère de la Jeunesse et de l’Education Civique qui ont porté assistance à leurs compatriotes en toute chaleur et compassion.

« Il s’est agi de leur redonné de l’espoir et de la chaleur du Cameroun. Qu’ils comprennent qu’être à la maison est toujours mieux et que ce n’est qu’un retour pour prendre un meilleur départ » a affirmé Géraldine, Volontaire.

Parmi les 100 retournés, on dénombre 5 femmes et 95 hommes. 6 mineurs dont 5 garçons et 1 fille en font également partie. Les impressions sont partagées au sein du groupe, entre joie pour la grande majorité et inquiétude pour le reste.

« Je me sens en paix et en sécurité depuis que l’avion s’est posé sur le sol Camerounais, je suis soulagé d’être de retour dans mon pays et le conseil que je puisse donner à mes frères et sœurs est de prendre le temps de bien préparer son voyage car l’aventure est le plus souvent incertaine et peut virer au cauchemar ». a confirmé Mohamadou, 34 ans retourné du Niger.

Les migrants ont reçu dès leur arrivée une assistance directe pour satisfaire leurs besoins de premières nécessités. Les plus vulnérables dont les mineurs, les femmes et les personnes vulnérables ont bénéficié d’une attention particulière de toute l’équipe constituée des institutions gouvernementales sous la conduite du MINREX, de l’UE et de l’OIM mobilisés pour les accueillir.

Depuis le début de cette nouvelle phase du projet en août 2022, ce sont 706 personnes qui ont été assistées au retour volontaire dont 143 femmes et 563 hommes, des données records quand on sait que la migration irrégulière a toujours portée un visage masculin.

Cette nouvelle phase du projet donne suite à l’Initiative Conjointe UE – OIM pour la protection et la réintégration des migrants de retour au Cameroun, financée par l’Union européenne et implémentée de juin 2017 à décembre 2022 par l’OIM, en appui au Gouvernement camerounais avec l’accompagnement de la Société Civile. Pendant cette phase, l’Initiative Conjointe UE – OIM avait fourni une assistance au retour volontaire à 5340 camerounais dont 856 femmes (16,0 %) en provenance des pays de destination ou de transit, principalement de l’Afrique du Nord, de l’Afrique de l’Ouest et de la Corne de l’Afrique. Parmi les migrants assistés, 4917 migrants dont 814 femmes (16,6 %) avaient bénéficié d’appuis à la réintégration économique, sociale et psychosociale.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Pascale Essama, à l'OIM Cameroun, : pessama@iom.int, Tél : +237 657 10 30 74.

1 / 5

Histoire

08 août 2023

Formation des professionnels du droit sur les droits des personnes handicapées

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet UNPRPD, le Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale (CNUDHD-AC), a organisé les 20 et 21 juillet 2023 à Yaoundé, en partenariat avec le Ministère des Affaires Sociales, le Ministère de la Justice, la Délégation à la Sûreté Nationale et la Plateforme Inclusive Society, un atelier de formation à l’intention des professionnels du droit venant des 10 régions du Cameroun sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

Cette Convention a été adoptée le 13 décembre 2006 par l’Assemblée Générale des Nations Unies et est entrée en vigueur en 2008. Elle vise à promouvoir et protéger la pleine jouissance, sur un pied d’égalité, de tous les droits de l’homme par les personnes handicapées et de promouvoir leur dignité intrinsèque. Le Cameroun a finalisé son processus de ratification à l’interne en décembre 2021 par l’adoption du décret présidentiel N°2021/751. La Loi 2010/002 portant protection et promotion des personnes handicapées est, quant à elle, l’instrument national principal pour assurer les droits des personnes handicapées au Cameroun.

Au Cameroun, le Ministère des Affaires sociales estime le nombre des personnes handicapées à 3 millions 750 mille. Malgré les instruments juridiques existants, ces personnes font face à des défis importants dans la pleine jouissance de leurs droits. L’une des raisons est la sensibilisation insuffisante des professionnels du droit en ce qui concerne les droits des personnes handicapées. Pourtant, ce sont ces derniers qui devraient jouer un rôle clé dans la protection des droits des personnes handicapées.

C’est pour améliorer l’accès des personnes handicapées au Cameroun à la pleine jouissance de leurs droits que le CNUDHD-AC), conjointement avec l’UNESCO et le Fonds des Nations Unies pour les populations (FNUAP), met en œuvre, depuis 2022, un projet pour les droits des personnes handicapées. Dans le cadre de ce projet, le Centre a développé un outil pratique pour expliquer le contenu normatif de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées aux différents acteurs, y compris aux professionnels du droit. Ce guide a été validé par les principales parties prenantes au Cameroun lors d’un atelier le 29 mai 2023. Son appropriation par les gardiens des droits des personnes handicapées a justifié l'atelier qui s'est achevé sur le voeu de voir cette intitiative se répéter dans les régions.

1 / 5

Histoire

08 août 2023

Journée de réflexion organisée sur le bilan de la DUDH

Le CNUDHD-AC a organisé le 26 juillet 2023 à Yaoundé une journée de réflexion sur sur le bilan de la Déclaration Universelle des droits de l’homme, 75 ans après. Un évènement qui vise à stimuler et à susciter des engagements par le biais de promesses de transformation de la part des États et d'autres parties prenantes, en vue de changements positifs concrets pour l'avenir des droits de l'homme.

Cette année, les Nations Unies célèbrent le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) adoptée le 10 décembre 1948 et le 30e anniversaire de la Déclaration et du Programme d’Action de Vienne ayant ouvert la voie à la création du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme. A cet effet, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme, Volker Türk, a lancé l’Initiative « Droits humains 75 », pour donner un sens et une signification concrète au 75e anniversaire de la DUDH.

Soutenue par une résolution du Conseil des droits de l'homme, l'initiative « Droits humains 75 » vise à stimuler et à susciter des engagements par le biais de promesses de transformation de la part des États et d'autres parties prenantes, en vue de changements positifs concrets pour l'avenir des droits de l'homme. Ces engagements seront présentés lors de l'événement de haut niveau qui se tiendra à Genève, en Suisse, les 11 et 12 décembre 2023. Les engagements peuvent inclure, sans être exhaustif, une ou plusieurs actions suivantes : introduire ou réviser des législations clés ; instaurer une nouvelle politique sensible aux droits de l’homme ; augmenter le budget alloué aux secteurs de la santé, de l'éducation, du travail ou tout autre domaine des droits économiques, sociaux et culturels ; ratifier les conventions relatives aux droits de l'homme et les protocoles facultatifs ; renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire ; établir ou renforcer une institution nationale indépendante des droits de l'homme ou un mécanisme national d'établissement de rapports ou de suivi.

En prélude à la célébration prochaine du 20e anniversaire de la création du CNUDHD-AC, le Ministère des Relations Extérieures a accueilli cette journée de réflexion, avec la participation des ministères de la Justice, de la Défense (MINDEF), de l’Eau et de l’Energie (MINEE), de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER), de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU), de (MINEPDED). Ont aussi pris part à l’activité, le Secrétariat d’Etat à la Défense (SED), la Délégation Générale de la Sûreté Nationale (DGSN), le Comité National de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration (CNDDR), la Commission des Droits de l’Homme du Cameroun (CDHC), le Barreau, certaines organisations de la société civile, les médias, ainsi que des universitaires et chercheurs.

1 / 5

Communiqué de presse

30 octobre 2020

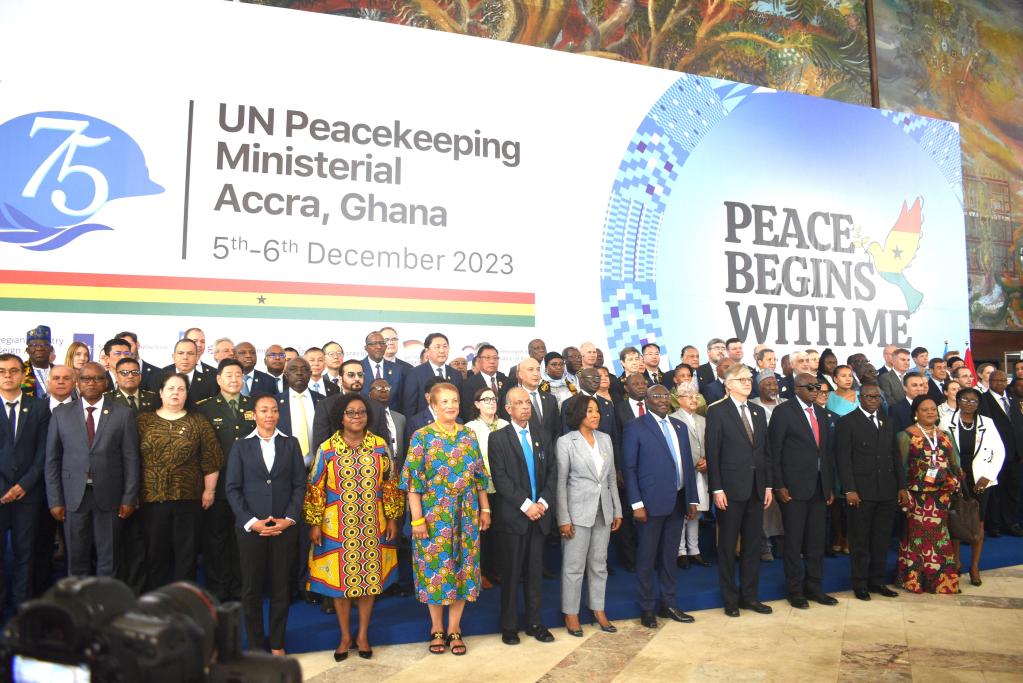

Une policière camerounaise reconnue par Les Nations unies pour son travail dans le maintien de la paix

La Commissaire Rebecca Nnanga, du Cameroun, a été sélectionnée comme l'une des gagnantes de la deuxième place pour le prix de la femme policière de l'année 2020 des Nations unies pour ses services exemplaires au sein de la Mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations unies en République centrafricaine (MINUSCA).

"Par ses paroles et ses actions, l'officier de police des Nations unies Rebecca Nnanga illustre le meilleur de la police des Nations unies", a déclaré le secrétaire général adjoint aux opérations de paix Jean-Pierre Lacroix.

Sur les quelque 1,400 femmes policière déployées dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations unies, vingt-un (21) ont été nominées pour ce prestigieux prix. L'inspecteur en chef zambien Doreen Malambo, qui sert au sein de la mission des Nations unies au Sud-Soudan (UNMISS), recevra le prix le plus prestigieux lors d'une cérémonie virtuelle présidée par M. Lacroix le mardi 3 novembre. La commissaire en chef Ugorji du Nigeria, qui sert avec la Mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies au Mali (MINUSMA), a été choisi comme l'autre second.

Le conseiller de police des Nations Unies Luis Carrilho, le "top cop" des Nations Unies, a félicité le commissaire Nnanga pour sa sélection en tant que second et a déclaré “Nous félicitons l'officier de police des Nations unies de la MINUSCA, Rebecca Nnanga, pour ses efforts inlassables en vue d'augmenter le recrutement de femmes policières, en réalisant un quart des nouvelles recrues en soutien aux forces de sécurité intérieure de la République centrafricaine. Rebecca donne l'exemple et est un formidable modèle pour les femmes et les hommes de la police et des communautés que nous servons".

La Commissaire Nnanga a été déployé à la MINUSCA en 2018 et est actuellement chef de la cellule de recrutement de la mission. Dans ce rôle, elle a soutenu le recrutement de 1,000 personnes pour les forces de sécurité intérieure de la République centrafricaine au cours des dernières années et a augmenté le nombre et le pourcentage de femmes incluses. Son soutien à la police de proximité a conduit à des améliorations mesurables de la sécurité dans les communautés locales. Elle s'est également efforcée de fournir une assistance aux personnes vulnérables, notamment les survivants de violences sexuelles et sexistes, et de donner aux femmes locales la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles. La commissaire Nnanga a été félicitée pour ses capacités de gestion exceptionnelles et pour son travail visant à assurer une bonne conduite et une bonne discipline parmi le personnel de la police des Nations unies.

La commissaire Nnanga a rejoint la police camerounaise en 2001 et a participé à des missions au niveau du personnel et à la coordination de la formation. Elle possède une vaste expérience en tant qu'officier de police des Nations unies, ayant déjà participé à des opérations de maintien de la paix des Nations unies en Haïti (2011-2014) et en République centrafricaine (2015-2016).

Le prix de la policière de l'année des Nations Unies a été créé en 2011 pour reconnaître les contributions exceptionnelles des femmes policières aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et pour promouvoir l'autonomisation des femmes. Ce prix revêt une importance encore plus grande cette année, en raison du 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité.

1 / 5

Communiqué de presse

08 juillet 2020

Troisième session du Dialogue #ONU75 au Cameroun

Le Système des Nations Unies en partenariat avec l’association Cameroon Women’s Peace Movement (CAWOPEM), a organisé par visioconférence, la troisième session du Dialogue #ONU75 au Cameroun. Le thème débattu était« Les femmes sur la manette: les effets combinés de la pandémie de Covid-19 et des conflits armés sur les femmes au Cameroun. Quelle perspective ? ».

Plus d’une trentaine de participants, comprenant les hommes et les femmes, y compris les jeunes, ont abordé le sujet en deux temps forts. Le premier temps était une séance d’écoute des Nations Unies. Elle était présidée par Siti Batoul Oussein, Représentante Résidente de UNFPA et en sa qualité de Coordinatrice Résidente et Coordinatrice Humanitaire des Nations Unies par intérim au Cameroun. Cette séance a permis de recueillir les avis du peuple sur l’avenir du monde et le rôle qu’ils souhaitent voir les Nations Unies jouer pour les vingt-cinq prochaines années. Si les perspectives dessinées sont perçues comme prometteuses, les participants s’accordent sur le fait que leur concrétisation nécessite plus d’engagement en faveur de la paix, du dialogue et de la protection des droits humains y compris la sauvegarde de la dignité humaine et l’accès de tous aux services sociaux essentiels. Ils ont aussi exprimé le vœu d’une plus forte coopération entre les Nations Unies et l’Union Africaine et leur décentralisation au niveau des pôles régionaux et sous-régionaux existants.

Le deuxième temps fort des échanges était un panel de discussion. Ce panel était présidé par Nicoline Nwenush Tumasang, membre du directoire de CAWOPEM. Les panelistes ont relevé que les conflits armés en cours au Cameroun, depuis l'extrémisme violent de Boko Haram en 2014 jusqu’à la crise socio-politique dans les deux régions anglophones en 2016, exposent les femmes et les filles et les rendent plus vulnérables qu’avant. Cette situation s’est exacerbée avec l’irruption en mars 2020 de la pandémie de COVID-19.

Ces crises en cascade ont rendu presqu’à néant les progrès réalisés jusqu’ici par les femmes et les filles camerounaises dans les domaines de la mise en œuvre du Programme d’action du Caire, du Programme d'action de Pékin, de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et sécurité, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), des Objectifs de Développement Durable (ODD), de l’Agenda 2063 de l'Union Africaine et tous les autres engagements pris par la communauté internationale et auxquels le Cameroun a souscrit pour promouvoir l'égalité du genre et l’autonomisation des femmes.

Affectées de façon disproportionnée les femmes et les filles associées aux hommes qui partagent la cause d’égalité du genre examinent les répercussions multidimensionnelles de ces crises sur les droits et le bien-être de la femme. Ensemble, ils associent leur voix et proposent leurs idées sur la marche du monde et le rôle clé qu’ils espèrent voir les Nations Unies jouer pour le bien de l’humanité toute entière. La CAWOPEM a plaidé pour que le rôle et la perspective des femmes dans la résolution des crises, la promotion de la paix et la lutte contre la pauvreté soient pris en compte maintenant et au cours des vingt-cinq années à avenir.

1 / 5

Communiqué de presse

19 juin 2020

Déclaration conjointe par la Coordinatrice Résident des Nations Unies, le UNFPA et ONU Femmes à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit

Yaoundé, le 19 juin 2020

En 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 19 juin Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit afin de sensibiliser à la nécessité de mettre fin à la violence sexuelle liée aux conflits et d'honorer les victimes/survivantes. En ce cinquième anniversaire de cette commémoration, nous souhaitons amplifier le message de solidarité du Secrétaire général des Nations Unies envers les victimes et les survivants, son appel à mettre fin à la violence sexuelle et à toutes les formes de violence sexiste et à instaurer un cessez-le-feu mondial inconditionnel pour soutenir la lutte contre la pandémie COVID-19.

Les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par la violence sexuelle. Dans les conflits du monde entier, le viol est utilisé comme une arme pour détruire la vie des femmes et des filles, pour saper le bien-être et le rétablissement de communautés entières. La peur et la stigmatisation qui entourent la pandémie COVID19 limitent encore davantage l'accès des femmes et des filles aux services sociaux de base tels que la santé, l'éducation et l'aide humanitaire, ce qui les expose encore davantage au risque de violence sexuelle.

Selon des données récentes, 15 % des survivants de la violence base sur le genre enregistrés dans le Grand Nord ont subi des violences sexuelles, y compris des viols. Ce chiffre monte à 33% dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Seuls 5 % de ces survivants ont recours à l'aide juridique pour obtenir justice et réparation.

Nous devons mettre fin aux viols dès maintenant. Nous devons rompre le cercle vicieux de la terreur, de la pauvreté et de l'impunité qui permet la violence sexuelle dans les conflits. Aujourd'hui, nous demandons au gouvernement du Cameroun, avec le soutien de ses partenaires, de renforcer les stratégies visant à éradiquer la violence contre les femmes et les filles dans les conflits armés et de faciliter l'accès universel aux soins et aux services de santé sexuelle et reproductive; de veiller à ce que les tribunaux locaux et nationaux soutiennent les enquêtes et les poursuites en matière de violence sexuelle et garantissent la pleine responsabilité des auteurs des violences; et de renforcer les programmes visant à aider les victimes/survivantes et leurs familles à reconstruire leur vie et leurs moyens de subsistance.

Les Nations Unies au Cameroun sont pleinement engagées à travailler au côté du Gouvernement pour mieux protéger les femmes et les filles et aider les survivantes de violences sexuelles à reconstruire leur vie. Mettre fin aux violences basées sur le genre y compris les violences sexuelles en situation de conflit fait partie des trois résultats transformateurs du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA). En plus, UNFPA se rassure que les systèmes de référence soient fonctionnels pour garantir aux survivantes l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, aux espaces sûrs pour leur protection et à l’aide psycho-sociale en vue de reconstruire leurs vies. L’Entité des Nations Unies pour l’Egalite des Sexes et l’Autonomisation des Femmes ONU-FEMMES offre des services holistiques de protection aux femmes et filles à risque de violences sexuelles en situation de conflit. ONU Femmes assure aussi que les survivantes de ces types de violence bénéficient de la réparation, de l’autonomisation et d’un accompagnement judiciaire adéquats.

Hind Jalal

Représentante Pays a.i.

ONU-FEMMES Cameroun

Siti Batoul Oussein Représentante Résidente

UNFPA au Cameroun

Allegra Maria Del Pilar Baiocchi

Coordinatrice Résidente du Nations Unies et Coordinatrice Humanitaire au Cameroun

Pour plus d ’information, veuillez contacter:

Jean NJITA, UN Cameroun, watard@un.org

Mbea MBEA, UNFPA, mmbea@unfpa.org

1 / 5

Communiqué de presse

03 octobre 2019

« Mission MAPS » pour la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 et les objectifs de développement durable

Une mission des Nations Unies était au Cameroun du 3 au 7 décembre 2018 dans le cadre du processus de mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) au Cameroun.

Sous le leadership du Ministère de l’économie, de la planification et de l’aménagement du territoire (MINEPAT), l’objectif de la mission est d’accompagner le Gouvernement du Cameroun dans l’identification et la priorisation des cibles pour accélérer la croissance économique, inclusive et soutenable pour son inclusion dans les politiques publiques.

Pendant son séjour, la mission MAPS (Mainstreaming, Acceleration, Policy Support) a rencontré le Premier Ministre, Chef du gouvernement, le Ministre Délégué auprès du MINEPAT. Elle a également mené des consultations avec les ministères sectoriels, des représentants de la société civile, du secteur privé et les partenaires de développement.

« Les ODD sont une priorité pour le Cameroun » a relevé M. Philémon Yang, Premier Ministre à la mission MAPS.

Il a par la suite réitéré l’engagement du Gouvernement du Cameroun, à mettre en œuvre les ODD et à atteindre les cibles prioritaires pour le pays.

Le Ministre Délégué auprès du MINEPAT a quant-à-lui souligné l’importance d’intégrer les ODD dans le document de la deuxième phase de la Vision 2035 du Cameroun en cours d’élaboration.

Des réflexions ont également été menées pour l’établissement d’un mécanisme de coordination représentatif de tous les acteurs de la société camerounaise pour la mise en œuvre et le suivi des ODD, et une feuille de route a été établie en vue de permettre au Cameroun de continuer sa réflexion vers la contextualisation et la mise en œuvre effective des politique publiques.

« Le processus d’intégration des ODDs se fera en accord avec le principe fondamental de ne laisser personne de côté, pour prioriser l’inclusion des populations les plus vulnérables », a relevé Mme Allegra Baiocchi, Coordonnateur Résident du système des Nations Unies au Cameroun. Et leur réalisation requiert l’engagement de tous les acteurs : le Gouvernement, la société civile, le secteur privé a-t-elle rajouté.

1 / 5

Communiqué de presse

01 novembre 2019

Lancement du Mois camerounais de lutte contre le sida dans la Région de l’Est

Yaoundé (Cameroun)– La 31ème journée mondiale de lutte contre le sida sera commémorée le 1er décembre 2018. Le Cameroun consacre tout un mois à l’événement, marqué par un lancement qui a eu lieu le 8 novembre 2018 au Lycée Technique de Kano à Bertoua, dans la Région de l’Est, et clôturé par la commémoration de la journée mondiale le 1er décembre à Yaoundé. . Le mois camerounais de lutte contre le sida, placé sous la présidence de la Première Dame du Cameroun Madame Chantal Biya, en est à sa 3ème édition.

L’ouverture de Bertoua a été présidée par le Ministre de la Santé Publique, Monsieur André Mama Fouda, sous le thème « connaître son statut sérologique » et avec pour slogan « protégeons la jeune fille ».

Il a demandé au Comité National de Lutte contre le Sida d’inviter l’ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre le Sida et les départements ministériels en charge des jeunes, à conjuguer leurs efforts pour trouver des stratégies novatrices pour permettre d’infléchir la courbe.

L’événement a constitué le point d’orgue d’une semaine d’activités autour de la lutte contre le Sida dans la Région de l’Est, marquée par Mission de l’équipe conjointe de plusieurs agences des Nations Unies (OMS, UNICEF, UNFPA, PNUD, PAM, HCR et ONUSIDA) sur le VIH/SIDA et la supervision des activités de lutte contre le VIH/SIDA menées par ces agences avec les acteurs de terrain.

La mission a entre autres rendu une visite de courtoisie à monsieur Grégoire Mvongo, Gouverneur de la Région de l’Est. Elle a profité de l’opportunité pour plaider pour une implication franche des magistrats municipaux, des leaders d’opinion et religieux dans leur communauté.

Lors de la rencontre avec le Délégué Régional de la Santé Publique, Dr Bidjang Robert Mathurin, le Groupe Technique Régional de lutte contre le sida et leurs collaborateurs, des informations leur ont été partagées. Ils ont appris que de janvier à septembre 2018, 70% des patients enregistrés ont été mis sous traitement. Il a été souligné qu’il faut une coordination et une synergie d’action des programmes sur le terrain.

Avec les ONG et les partenaires de la lutte, il s’est plus agi de prodiguer des conseils sur la nécessité de créer des groupes multisectoriels et innover pour avoir accès aux financements pour la lutte contre le VIH. A l’hôpital régional, la délégation a visité le Projet « Implementing Through Partnership » de l’OMS, le point of care de l’UNICEF et le Service de Santé de Reproduction des Adolescents de l’UNFPA. Il en ressort qu’il faut renforcer la chaine d’approvisionnement des ARVs dans la Région de l’Est, et en particulier les ARV pédiatriques, et améliorer l’organisation du transport des échantillons des sites vers le Point of Care par le Groupe Technique Régional.

Enfin lors de la visite au Centre Multifonctionnel de Promotion de la Jeunesse, et à l’ONG « Association ‘ Grandir Ensemble », les membres de cette dernière, 24 femmes et un homme, ont émerveillé l’équipe avec leurs réalisations. Il a été recommandé de créer des plateformes jeunes et la coordination des activités autour des jeunes, et de documenter les réalisations du groupe sur les opportunités économiques (ASAD/PAM). Egalement, de continuer la dispensation communautaire et encourager les bénéficiaires à devenir des pairs éducateurs auprès des autres malades.

1 / 5

Dernières ressources publiées

1 / 8

Ressources

12 octobre 2021

Ressources

21 janvier 2020

1 / 8