Dernières actualités

Histoire

02 février 2026

Une abondance en déclin : les Baka face au changement climatique

Pour en savoir plus

Histoire

13 janvier 2026

Yaoundé consacre l’université comme moteur des droits de l’enfant : une conférence internationale historique

Pour en savoir plus

Histoire

07 janvier 2026

Le Mouvement des Filles au Cameroun : quand les filles prennent la parole pour façonner l’avenir

Pour en savoir plus

Dernières actualités

Les objectifs de développement durable au Cameroun

Les objectifs de développement durable (ODD), également appelés objectifs globaux, constituent un appel universel à l'action visant à éliminer la pauvreté, à protéger la planète et à garantir à tous les peuples la paix et la prospérité. Ce sont aussi les objectifs de l'ONU au Cameroun:

Histoire

02 février 2026

Dwindling abundance: The Baka facing climate change

In the equatorial forest of Eastern Cameroon, the Baka have traditionally lived from hunting and gathering, in harmony with an environment that was once generous. However, this abundance has gradually diminished under the effects of climate change, economic instability, and the influx of refugees fleeing conflicts in the Central African Republic. Droughts, floods, and growing pressure on natural resources have profoundly disrupted the way of life of these communities.In Mayos, a Baka village of nearly 600 inhabitants in the district of Dimako, food insecurity has worsened. To find cassava leaves, families sometimes walked more than 50 kilometers on foot, leading to school absenteeism among children. Elders feared that traditional knowledge would disappear without viable alternatives. To address this crisis, FAO implemented, between April 2024 and June 2025, the Emergency Project to Combat the Food Crisis in Cameroon (PULCCA), financed by the World Bank and carried out in partnership with the Government. The objective: to strengthen the resilience of vulnerable households by introducing new, adapted production techniques.In Mayos, the Baka benefited from support that integrated their ancestral knowledge with modern agricultural approaches. Production kits — cassava and plantain cuttings, yam seedlings, small ruminants, and poultry — were provided. More than 30 training sessions introduced improved agricultural practices and modern beekeeping. A specialized cassava school was created, becoming a place for men and women of the village to share knowledge. Beekeeping, once practiced in a rudimentary and risky way, offered new economic opportunities. It opened new perspectives and provided income that boosted school attendance and improved nutrition.“Thanks to training and protective equipment, we harvest clean, high-quality honey and earn enough to meet our families’ needs,” explains Angoula Nestor, a new Baka beekeeper. Today, cassava is cultivated locally, and honey has become a source of pride and income. As elder Dieudonné Noutcheguenou explains, the project has strengthened the village’s autonomy. The FAO Representative in Cameroon, Antonio Querido, emphasizes that “this project is not only an emergency response to the food crisis. It is a commitment to help, by strengthening their resilience, vulnerable communities, particularly indigenous peoples, to become full actors in their own development.”In total, 374 people directly benefited from the project in Mayos, contributing to a broader impact reaching nearly 25,000 households in Eastern Cameroon.

1 / 5

Histoire

07 janvier 2026

The Girls’ Movement in Cameroon: When Girls Speak Up to Shape the Future

When Aïssatou takes the microphone, the crowd falls silent. Around her, hundreds of girls listen. She takes a breath, then speaks about her village, the school she had to leave, the fears she kept inside for so long. And then about that day when, for the first time, someone asked her a simple but decisive question: “What do you want for your future?” That day, Aïssatou, 16, became one of the voices of the Girls’ Movement in Cameroon.Persistent Challenges, One Shared UrgencyIn Cameroon, girls make up nearly a quarter of the population. Yet for many of them, growing up means facing obstacles: early marriage and pregnancy, gender-based violence, limited access to education and health services, and the impacts of humanitarian and security crises.

“Too often, decisions that affect girls’ lives are made without them,” reminds Nadine Perrault the UNICEF Representative in Cameroon. “The Girls’ Movement is based on a simple but powerful principle: girls are not just beneficiaries; they are legitimate agents of change.”

This vision gave birth to Girls’ Vision for the Future – Girls’ Movement, an initiative led by UNICEF, the Government of Cameroon, and numerous partners, to make girls key actors of change and essential voices in public policies that concern them.A Nationwide Mobilization Led by Girls Themselves In 2025, a national caravan traveled across Cameroon’s ten regions, meeting girls in urban, rural, remote, and crisis-affected areas. More than 5,600 girls, from all walks of life, internally displaced, refugees, girls with disabilities, adolescents in and out of school,spoke up in safe spaces. They shared their realities, expressed their priorities, and voiced their dreams.

Aïcha recalls: “That day, we weren’t judged. We were listened to.”

To strengthen unity and belonging, the Movement adopted a strong visual identity, an anthem, and a choreography, symbols of hope widely broadcast on community radio and digital platforms. A simple message echoed everywhere: “This is the Girls’ Movement.”Numbers That SpeakBehind every number lies a story, a face, a dream. In less than a year, the Girls’ Movement mobilized 7,018 children, including 5,632 girls, to make their voices heard across Cameroon’s ten regions. It distributed 729 sanitary kits, organized 38 community consultations, and launched a national petition calling for immediate action. Through the “Cyber Queen” podcast, thousands of young people were sensitized to the dangers of cyberbullying, while an environmental campaign brought together 150 girls to fight plastic pollution. These figures are not mere data, they embody a dynamic, a collective energy transforming girls’ realities into concrete actions and lasting hope.From Advocacy to Action: A Manifesto for Girls’ Rights At 18, Janelle is part of the Girls’ Taskforce responsible for drafting the Cameroon Girls’ Manifesto. For a full day, they debate, rewrite, and refine every word. “This isn’t a text for adults. It’s ours,” she explains.

Presented at the National Forum on Girls’ Rights, which gathered over 1,500 girls from all regions of Cameroon, the Manifesto marked a historic moment. It is accompanied by a national petition calling for concrete and immediate action. For the first time, girls’ priorities were brought directly before decision-makers, in a space designed for and with them.

Addressing participants at the Forum’s closing, the UNICEF Representative delivered a powerful and symbolic message:

“I hope each of you returns to your region, your community, your home, proud of these achievements. And that one day, you will tell your children and grandchildren: I was there. I was part of this movement that changed our lives, and yours.”

These words resonated as both a promise and a shared responsibility: to make the Girls’ Movement not a one-time event, but the starting point for lasting change for generations to come.

For Marie‑Thérèse Abena Ondoa, the Minister of Women’s Empowerment and the Family (MINPROFF), this Forum marks a decisive step: “This National Forum aims at the holistic promotion of girls’ rights to foster their full development. Designed for and with girls, the Movement aligns with Cameroon’s commitments under the Convention on the Rights of the Child and the African Charter on the Rights and Welfare of the Child.”Investing in Tomorrow’s Leaders In Yaoundé, Mireille, 21, takes part in the “Ma COTA” mentorship program. A determined student but often in doubt, she is paired with a woman leader. The meetings change her trajectory. “She didn’t tell me what to do. She showed me it was possible.”

Through this program, teenage girls are mentored by ministers, entrepreneurs, professionals, and activists. They build confidence, leadership, and the ability to envision their future. The Girls’ Movement doesn’t just listen to girls, it invests in them.A Collective Commitment for Lasting ChangeThe Girls’ Movement relies on a multisectoral mobilization bringing together key ministries, UN agencies, civil society organizations, community leaders, the private sector, and the media. This synergy has made girls’ rights a visible national priority.

Today, the Movement goes beyond a campaign. It stands as a sustainable national platform, set to inform the development of a National Agenda for Girls’ Rights, aligned with Cameroon’s priorities and driven by the continued engagement of girls themselves.“Our Future Starts Now” Aïssatou, Janelle, Mireille. Different names, unique stories, but one shared conviction: their future deserves to be built with them, not for them. Across Cameroon, thousands of girls are now speaking out, occupying public spaces, and reminding us of a fundamental truth: When girls lead, change becomes possible.

By listening to them, supporting them, and acting alongside them, UNICEF and its partners reaffirm an essential certainty: when girls lead, communities progress, and nations transform.

“Too often, decisions that affect girls’ lives are made without them,” reminds Nadine Perrault the UNICEF Representative in Cameroon. “The Girls’ Movement is based on a simple but powerful principle: girls are not just beneficiaries; they are legitimate agents of change.”

This vision gave birth to Girls’ Vision for the Future – Girls’ Movement, an initiative led by UNICEF, the Government of Cameroon, and numerous partners, to make girls key actors of change and essential voices in public policies that concern them.A Nationwide Mobilization Led by Girls Themselves In 2025, a national caravan traveled across Cameroon’s ten regions, meeting girls in urban, rural, remote, and crisis-affected areas. More than 5,600 girls, from all walks of life, internally displaced, refugees, girls with disabilities, adolescents in and out of school,spoke up in safe spaces. They shared their realities, expressed their priorities, and voiced their dreams.

Aïcha recalls: “That day, we weren’t judged. We were listened to.”

To strengthen unity and belonging, the Movement adopted a strong visual identity, an anthem, and a choreography, symbols of hope widely broadcast on community radio and digital platforms. A simple message echoed everywhere: “This is the Girls’ Movement.”Numbers That SpeakBehind every number lies a story, a face, a dream. In less than a year, the Girls’ Movement mobilized 7,018 children, including 5,632 girls, to make their voices heard across Cameroon’s ten regions. It distributed 729 sanitary kits, organized 38 community consultations, and launched a national petition calling for immediate action. Through the “Cyber Queen” podcast, thousands of young people were sensitized to the dangers of cyberbullying, while an environmental campaign brought together 150 girls to fight plastic pollution. These figures are not mere data, they embody a dynamic, a collective energy transforming girls’ realities into concrete actions and lasting hope.From Advocacy to Action: A Manifesto for Girls’ Rights At 18, Janelle is part of the Girls’ Taskforce responsible for drafting the Cameroon Girls’ Manifesto. For a full day, they debate, rewrite, and refine every word. “This isn’t a text for adults. It’s ours,” she explains.

Presented at the National Forum on Girls’ Rights, which gathered over 1,500 girls from all regions of Cameroon, the Manifesto marked a historic moment. It is accompanied by a national petition calling for concrete and immediate action. For the first time, girls’ priorities were brought directly before decision-makers, in a space designed for and with them.

Addressing participants at the Forum’s closing, the UNICEF Representative delivered a powerful and symbolic message:

“I hope each of you returns to your region, your community, your home, proud of these achievements. And that one day, you will tell your children and grandchildren: I was there. I was part of this movement that changed our lives, and yours.”

These words resonated as both a promise and a shared responsibility: to make the Girls’ Movement not a one-time event, but the starting point for lasting change for generations to come.

For Marie‑Thérèse Abena Ondoa, the Minister of Women’s Empowerment and the Family (MINPROFF), this Forum marks a decisive step: “This National Forum aims at the holistic promotion of girls’ rights to foster their full development. Designed for and with girls, the Movement aligns with Cameroon’s commitments under the Convention on the Rights of the Child and the African Charter on the Rights and Welfare of the Child.”Investing in Tomorrow’s Leaders In Yaoundé, Mireille, 21, takes part in the “Ma COTA” mentorship program. A determined student but often in doubt, she is paired with a woman leader. The meetings change her trajectory. “She didn’t tell me what to do. She showed me it was possible.”

Through this program, teenage girls are mentored by ministers, entrepreneurs, professionals, and activists. They build confidence, leadership, and the ability to envision their future. The Girls’ Movement doesn’t just listen to girls, it invests in them.A Collective Commitment for Lasting ChangeThe Girls’ Movement relies on a multisectoral mobilization bringing together key ministries, UN agencies, civil society organizations, community leaders, the private sector, and the media. This synergy has made girls’ rights a visible national priority.

Today, the Movement goes beyond a campaign. It stands as a sustainable national platform, set to inform the development of a National Agenda for Girls’ Rights, aligned with Cameroon’s priorities and driven by the continued engagement of girls themselves.“Our Future Starts Now” Aïssatou, Janelle, Mireille. Different names, unique stories, but one shared conviction: their future deserves to be built with them, not for them. Across Cameroon, thousands of girls are now speaking out, occupying public spaces, and reminding us of a fundamental truth: When girls lead, change becomes possible.

By listening to them, supporting them, and acting alongside them, UNICEF and its partners reaffirm an essential certainty: when girls lead, communities progress, and nations transform.

1 / 5

Histoire

23 juillet 2024

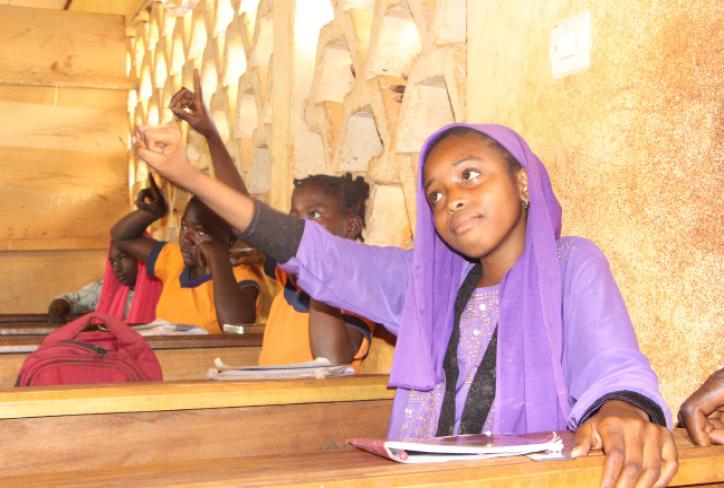

Aissatou, déterminée à suivre son éducation - UNICEF

La seule de la salle de classe à ne pas porter un uniforme, c’est Aissatou Hamadou, une petite fille d’à peine 12 ans, vivant dans le village d’Aviation, une commune de Batouri, est plus que ravie de se retrouver ses camarades et ses leçons. Il s’en est fallu de peu pour que cette jeune fille, pleine d’avenir se retrouve non scolarisée. En classe de CM2, Aissatou n’a pas entamé l’année scolaire en même temps que ses petits camarades. Pour cause, ses parents ne disposaient pas de moyens financiers pour couvrir les frais d’examen pour le certificat d’étude primaire (CEP). La petite Aissatou a dû brutalement interrompre sa scolarisation et s’est retrouvée à la maison pour prendre soin de ses cadets, eux aussi déscolarisés faute de moyens financiers. « Mama m’a dit que je ne pouvais plus aller à l’école parce qu’il n’y a pas d’argent. Je suis restée pour m’occuper de mes frères. »La scolarisation d’Aissatou avait donc visiblement pris fin, mais ceci était sans compter sur sa détermination et sa force d’esprit. En effet, lors d’une descente des agents de l’UNICEF dans cette communauté, dans le cadre du suivi du projet KOICA, une réunion a été organisée avec le personnel de l’éducation de base. Aissatou fait irruption dans la salle et se montre très intéressée par ce qui se dit entre ces adultes à propos de l’éducation. Elle attire ainsi l’attention de l'inspecteur de l’éducation de base, qui se penche sur son cas et découvre son histoire. Sous recommandations des agents de l’UNICEF, Aissatou est tout de suite prise en charge par l’inspecteur. Les questions afférentes à ses frais de scolarité et ses fournitures scolaires sont tout aussi pris en charge séance tenante et Aissatou retourne à l’école pour jouir de son droit le plus fondamental, le droit à l’éducation. Les parents de la jeune fille ont été contacté pour une séance de sensibilisation sur les droits fondamentaux des enfants. Ils ont ainsi compris que le droit le plus basique des enfants, et se sont engagés à mettre les 04 frères cadets de Aissatou à l’école. Grâce à sa détermination, Aissatou a pu changer le cours de sa vie. C’est ainsi que le désarroi de la jeune fille a laissé place à la joie de retourner à l’école et poursuivre son éducation comme il se doit. ‘’Je suis contente de revenir à l’école, je ne voulais plus rester à la maison’’ déclare Aissatou.Tout comme Aissatou, plusieurs enfants en âge scolaire, surtout les jeunes filles, se retrouvent déscolarisées du jour au lendemain. Selon les chiffres, 57% des filles sont déscolarisées dans la région de l’Est (EDS 2018). L’UNICEF et son partenaire KOICA qui mènent des actions en faveurs des enfants vulnérables dans plusieurs communes de la région de l’Est ont pour priorité d’assurer que les enfants et les adolescents bénéficient d’une éducation de qualité. Ceci est conforme l’Objectif de Développement Durable N 4 qui promeut l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité.

1 / 5

Histoire

13 janvier 2026

UNICEF Concludes Its “My Name” Program by Awarding Prizes to Top Municipalities

Oumarou Sanda, Mayor of Garoua 2, proudly raised the national citizenship champion trophy high above his head, arms stretched toward the sky, as the crowd erupted in applause. Standing beside him, smiling, were Ms. Nadine Perrault, UNICEF Representative in Cameroon, and Mr. Georges Elanga Obam, Minister of Decentralization and Local Development.As a reward for this achievement, Mr. Sanda received a check for 15 million CFA francs and a large symbolic key. This victory will enable the Northern Region to benefit from a multifunctional truck dedicated to facilitating birth registration. This initiative aligns with UNICEF’s vision to ensure that no child is deprived of a legal identity.In total, three categories were awarded:Category 1: Best overall performanceCategory 2: Top three per regionCategory 3: Most promising practicesMunicipal councils of Koza (Far North), Bikok (Center), Nitoukou (Center), Batouri (East), and Limbe 1 (Southwest) received checks ranging from 10 to 14 million CFA francs, as well as tricycles and digital equipment, based on their scores:Garoua 2: 86.2/120 – 15 million CFAKoza: 85.2 points – 14 million CFABikok: 84.3 points – 13 million CFANitoukou: 78.1 points – 12 million CFABatouri: 76.4 points – 12 million CFALimbe 1: 75.7 points – 10 million CFAThese prizes aim to support improvements in birth registration systems within the winning municipalities.UNICEF also recognized the exceptional commitment of certain individuals during the competition. Jean Abaté Edi’i, Governor of the Northern Region, was particularly honored for sponsoring a special birth registration initiative. Alexandre Marie Yomo, Director General of the National Civil Status Bureau (BUNEC), was also rewarded for the dedication of his teams in the field.Remarkable Results on the GroundIn her speech, Nadine Perrault, UNICEF Representative in Cameroon, praised the engagement of nearly all municipalities and the impressive results achieved:176 municipalities established civil registration services in health centers.126 municipalities enrolled pupils without birth certificates in primary schools.82 municipalities developed a budgeted action plan.88 municipalities created civil status consultation platforms.83 municipalities adopted innovative practices to improve birth registration.These advances reflect a collective will to strengthen birth registration at the local level and promote interoperability between health, education, and civil status sectors. The UNICEF Representative expressed deep gratitude to all technical and financial partners involved:

“The progress achieved is a source of hope. Thanks to this momentum, local civil registration systems have been strengthened, innovations introduced, and services made more accessible to the most vulnerable populations. These successes are the result of exceptional local leadership, embodied by the mayors—the true agents of change we honor today.”

— Nadine Perrault, UNICEF Representative in CameroonSpecial Awards for Citizenship ChampionsThe 40 top-ranked municipalities received various equipment, including mobile service tricycles, IT equipment, and certificates of recognition.The Minister of Decentralization and Local Development, a key player in the success of the “My Name” campaign, emphasized that the most recent civil status law was among the achievements stemming from this initiative. He reiterated the government’s commitment to continue improving the birth registration system.A National Commitment to Legal IdentityThis competition follows the signing of the Mayors’ Charter during the first Mayors’ Forum on Birth Registration, held on April 27, 2024. At that forum, mayors pledged to make birth registration a local priority. The “My Name” contest is a joint initiative of UNICEF, the Cameroonian government, particularly MINDDEVEL and BUNEC, and decentralized local authorities. In total, 98% of municipalities, or 367 out of 374, participated in the contest, guided by seven key indicators. These included establishing civil registration offices in health facilities, developing budgeted civil status action plans, providing feedback on statistical data, ensuring interoperability of information systems, and mobilizing communities and schools.Rewards Based on EffortA jury composed of representatives from government bodies, including MINDDEVEL, BUNEC, and MINEDUB, as well as technical and financial partners such as FEICOM, the World Bank, GIZ, NASLA, INS, and UNICEF evaluated the municipalities’ performance.A Step Toward Inclusive CitizenshipThe “My Name” challenge paves the way for a more robust, inclusive, and interconnected civil registration system. It represents a significant step toward addressing the invisibility of children without legal identity and supports the legal recognition of every child in Cameroon. By laying the foundation for a more inclusive civil registration system, “My Name” directly contributes to UNICEF’s KRC 7, which aims to guarantee legal identity for every child, and aligns with SDG 16.9, promoting universal legal identity by 2030.“What we have accomplished together goes far beyond a competition: it is a national movement to ensure that every child is visible, recognized, and protected. Thanks to this momentum, public services have moved closer to the most vulnerable families, and the impact is already tangible on the ground.”

— Nadine Perrault, UNICEF Representative in Cameroon

“The progress achieved is a source of hope. Thanks to this momentum, local civil registration systems have been strengthened, innovations introduced, and services made more accessible to the most vulnerable populations. These successes are the result of exceptional local leadership, embodied by the mayors—the true agents of change we honor today.”

— Nadine Perrault, UNICEF Representative in CameroonSpecial Awards for Citizenship ChampionsThe 40 top-ranked municipalities received various equipment, including mobile service tricycles, IT equipment, and certificates of recognition.The Minister of Decentralization and Local Development, a key player in the success of the “My Name” campaign, emphasized that the most recent civil status law was among the achievements stemming from this initiative. He reiterated the government’s commitment to continue improving the birth registration system.A National Commitment to Legal IdentityThis competition follows the signing of the Mayors’ Charter during the first Mayors’ Forum on Birth Registration, held on April 27, 2024. At that forum, mayors pledged to make birth registration a local priority. The “My Name” contest is a joint initiative of UNICEF, the Cameroonian government, particularly MINDDEVEL and BUNEC, and decentralized local authorities. In total, 98% of municipalities, or 367 out of 374, participated in the contest, guided by seven key indicators. These included establishing civil registration offices in health facilities, developing budgeted civil status action plans, providing feedback on statistical data, ensuring interoperability of information systems, and mobilizing communities and schools.Rewards Based on EffortA jury composed of representatives from government bodies, including MINDDEVEL, BUNEC, and MINEDUB, as well as technical and financial partners such as FEICOM, the World Bank, GIZ, NASLA, INS, and UNICEF evaluated the municipalities’ performance.A Step Toward Inclusive CitizenshipThe “My Name” challenge paves the way for a more robust, inclusive, and interconnected civil registration system. It represents a significant step toward addressing the invisibility of children without legal identity and supports the legal recognition of every child in Cameroon. By laying the foundation for a more inclusive civil registration system, “My Name” directly contributes to UNICEF’s KRC 7, which aims to guarantee legal identity for every child, and aligns with SDG 16.9, promoting universal legal identity by 2030.“What we have accomplished together goes far beyond a competition: it is a national movement to ensure that every child is visible, recognized, and protected. Thanks to this momentum, public services have moved closer to the most vulnerable families, and the impact is already tangible on the ground.”

— Nadine Perrault, UNICEF Representative in Cameroon

1 / 5

Histoire

14 janvier 2026

Cameroon and UNHCR: Building Durable Solutions Through Partnership, Solidarity and Innovation

As humanitarian funding pressures intensify globally, Cameroon is emerging as a compelling example of how strong national leadership, strategic partnerships, and UN system-wide collaboration can move refugee protection beyond emergency response to durable and development-oriented solutions.Today, Cameroon hosts over two million forcibly displaced people, including more than 407,000 refugees mainly from the Central African Republic (CAR) and Nigeria, in addition to over a million internally displaced persons and returnees. In a region often defined by instability, cross‑border movements, and sustained displacement pressures, this approach reflects how responsibility‑sharing between the Government and its international partners aligns national policies with global humanitarian and development frameworks.At the center of this approach is UNHCR’s community-centered model, anchored in Cameroon’s National Development Strategy 2030 (SND30). Rather than creating parallel systems, the strategy focuses on including refugees into national plans and programmes—strengthening social cohesion, resilience, and sustainable self-reliance. A clear and powerful example of this commitment was recently recognized through the awarding of the UNHCR Global Nansen Refugee Award to Chief Azia of Gado, whose leadership has exemplified solidarity and compassion toward refugees in the East Region.Education as a Foundation for Inclusion One of the most visible outcomes of this inclusive approach is in education. In close collaboration with the Government of Cameroon and Education Cannot Wait, UNICEF, UNESCO and WFP, UNHCR has supported the enrollment of more than 47,000 refugee children in formal education, with an additional 6,400 enrolled in non-formal learning programmes.By supporting public schools with learning materials, classrooms, and WASH facilities, these interventions benefit both refugee and host community children. Education has thus become a powerful tool not only for learning, but for peaceful coexistence and community cohesion in refugee-hosting areas.Integrated Healthcare That Saves LivesHealthcare inclusion is another pillar of Cameroon’s model. Working closely with the Ministry of Health and UN partners, UNHCR has supported the inclusion of more than 99,000 refugees into the national health system, enabling access to subsidized care for malaria, maternal health, HIV, and other priority conditions.This collaboration proved critical during the last cholera outbreak in Minawao refugee camp, where a coordinated response led to the vaccination of 80,980 refugees and host community members, reaching an impressive 98.54% coverage rate. The response highlighted the effectiveness of government-led systems supported by UN coordination.Food Security and Nutrition: A Strong UN Partnership with WFP Food security and nutrition remain among the most urgent needs for refugees and displaced populations in Cameroon—particularly in the Far North and Eastern regions. In this context, deepened collaboration between UNHCR and the World Food Programme (WFP) has been critical.Together, UNHCR and WFP have responded to the food and nutritional needs of Nigerian refugees and displaced populations in the Far North, as well as Central African refugees in Cameroon’s eastern façade. Through coordinated food assistance, nutrition screening, and targeted support for vulnerable groups, the partnership has helped stabilize food consumption and reduce malnutrition risks.Complementing this effort, UNHCR has worked with UNICEF, WFP, and partners to improve the nutritional status of 4,522 children under five and 2,683 pregnant and lactating women—an investment with long-term implications for child survival and development.During the 2024 floods, which affected more than 21,000 out-of-camp refugees, a coordinated UN response—supported by CERF funding — enabled the timely delivery of critical nutritional assistance, including Enov’mum and Nutributter, reinforcing the importance of joint preparedness and response mechanisms.Localizing the SDGs Through Urban Planning and Inclusion: Joint Action with UN‑Habitat Moving beyond humanitarian assistance toward sustainable, development‑oriented solutions, UNHCR is working closely with UN‑Habitat, the Government of Cameroon, and local authorities under a Joint SDG Programme to strengthen inclusive urban planning in the Far North. Implemented between December 2024 and December 2025, the initiative focuses on the municipalities of Mokolo and Fotokol, where rapid urbanization, climate pressures, and forced displacement have strained basic services and infrastructure.Under the joint programme, UN‑Habitat leads efforts to integrate sustainable human settlements and SDG 11 principles into municipal spatial planning, while UNHCR strengthens the participation and capacities of refugees, internally displaced persons, women, youth, and persons with disabilities within local decision‑making structures. Through coordinated planning, investment‑ready local development projects are being identified in areas such as clean energy access, waste management, digital connectivity, low‑carbon construction, and biodiversity preservation, benefiting an estimated 562,000 people.Identity, Protection and Access to Services Effective protection depends on legal identity. In partnership with the Government of Cameroon, UNHCR has implemented a landmark biometric registration initiative—the first of its kind in Central Africa. Over 33,000 refugees have been registered, with nearly 21,000 biometric ID cards already issued by the Directorate General for National Security.While public debate has emerged around these IDs, UNHCR emphasizes their strictly humanitarian purpose: protecting rights, facilitating access to services, and enabling freedom of movement—all essential for self-reliance.Land, Agriculture and Self-RelianceWith legal documentation in place, refugees are increasingly able to pursue livelihoods. In collaboration with local authorities, more than 650 hectares of land have been allocated for refugee farming in the Far North and East regions, benefiting over 1,000 refugees.Through partnerships with FAO and the ILO, refugees—particularly women‑led enterprises—are accessing vocational training in agriculture and agro‑processing, supporting decent work, food security, and local economic inclusion.These initiatives, supported by UNHCR and partners, are now being positioned for private sector engagement, linking humanitarian action with local economic development and food security.Sustaining Progress Amid Funding Constraints While significant advances abound, Cameroon’s refugee response faces growing challenges due to declining global humanitarian funding. Among the most urgent initiatives at risk is the voluntary repatriation of Central African and Nigerian refugees, a cornerstone of sustainable and dignified solutions.“Cameroon stands out for its steadfast commitment to protection and inclusion,” says Yvette Muhimpundu, UNHCR Representative in Cameroon. “But sustaining progress and expanding impact will depend on renewed international solidarity and shared responsibility.”With renewed momentum from the Global Refugee Forum held in Geneva in December 2025, Cameroon’s experience demonstrates that when governments, UN agencies, donors, civil society, and communities work together, refugee responses can evolve from crisis management to long-term recovery and development.UNHCR’s work in Cameroon is not only about protecting people forced to flee—it is about building systems, strengthening communities, and ensuring that no one is left behind.

1 / 5

Histoire

02 février 2026

Une abondance en déclin : les Baka face au changement climatique

Dans la forêt équatoriale de l’Est du Cameroun, les Baka vivent traditionnellement de la chasse et de la cueillette, en harmonie avec un environnement autrefois généreux. Cependant, cette abondance s’est progressivement réduite sous l’effet du changement climatique, de l’instabilité économique et de l’afflux de réfugiés fuyant les conflits en République centrafricaine. Sécheresses, inondations et pression croissante sur les ressources naturelles ont profondément bouleversé le mode de vie des communautés.À Mayos, village Baka de près de 600 habitants dans la commune de Dimako, l’insécurité alimentaire s’est aggravée. Pour trouver des feuilles de manioc, les familles parcouraient parfois plus de 50 kilomètres à pied, entraînant l’absentéisme scolaire des enfants. Les anciens craignaient que les savoirs traditionnels ne disparaissent sans alternatives viables. Pour répondre à cette crise, la FAO a mis en œuvre, entre avril 2024 et juin 2025, le Projet d’urgence de lutte contre la crise alimentaire au Cameroun (PULCCA), financé par la Banque mondiale et réalisé en partenariat avec le Gouvernement. L’objectif : renforcer la résilience des ménages vulnérables en introduisant de nouvelles techniques de production adaptées.À Mayos, les Baka ont bénéficié d’un accompagnement intégrant leurs connaissances ancestrales et des approches agricoles modernes. Des kits de production — boutures de manioc et de plantain, plants d’igname, petits ruminants et volailles — leur ont été fournis. Plus de 30 sessions de formation ont permis d’introduire des pratiques agricoles améliorées et l’apiculture moderne.Une école agricole spécialisée dans le manioc a été créée, devenant un lieu de partage des connaissances pour les hommes et les femmes du village. L’apiculture, autrefois pratiquée de manière rudimentaire et risquée, a offert de nouvelles opportunités économiques. L’apiculture a ouvert de nouvelles perspectives économiques et fourni des revenus qui ont stimulé la fréquentation scolaire et amélioré la nutrition. « Grâce à la formation et aux équipements de protection, nous récoltons un miel propre et de haute qualité et gagnons suffisamment pour subvenir aux besoins de nos familles », explique Angoula Nestor, nouvel apiculteur Baka.Aujourd’hui, le manioc est cultivé localement et le miel constitue une source de fierté et de revenus. Comme l’explique l’ancien Dieudonné Noutcheguenou, le projet a renforcé l’autonomie du village. Le Représentant de la FAO au Cameroun, Antonio Querido souligne que « ce projet n’est pas seulement une réponse d’urgence à la crise alimentaire. Il s’agit d’un engagement à aider, en renforçant leur résilience, les communautés en situation de vulnérabilité, en particulier les peuples autochtones, à devenir des acteurs à part entière de leur propre développement. »Au total, 374 personnes ont bénéficié directement du projet à Mayos, contribuant à un impact global touchant près de 25 000 ménages dans l’Est du Cameroun.

1 / 5

Histoire

13 janvier 2026

Yaoundé consacre l’université comme moteur des droits de l’enfant : une conférence internationale historique

Sous le haut patronage du Premier Ministre, représenté par le Ministre d’Etat, ministre des enseignements supérieur M. Jacques Fame Ndongo, la capitale camerounaise a accueilli la Première Conférence internationale sur le rôle des académies dans la promotion et la protection des droits de l’enfant, co-organisée par l’UNICEF Cameroun, l’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC Et les universités publiques partenaires du Cameroun. Cet événement inédit a réuni plus de 1 500 participants en présentiel et 3 000 en ligne, parmi lesquels des ministres, des recteurs, des experts internationaux, des leaders religieux et traditionnels, ainsi que des jeunes étudiants engagés.Au-delà d’un événement académique, cette conférence marque une étape structurante dans l’institutionnalisation du rôle des universités comme acteurs à part entière des systèmes nationaux et régionaux de promotion et de protection des droits de l’enfant.L’événement a été marqué par une atmosphère à la fois studieuse et vibrante, où les débats académiques ont côtoyé les témoignages émouvants de jeunes et d’enseignants, révélant à quel point les universités peuvent être des lieux de transformation sociale. Cette articulation entre savoirs académiques, expériences vécues et dialogue intergénérationnel a illustré une approche de changement social fondée sur les normes, les valeurs et l’engagement citoyen, au cœur des dynamiques de durabilité des droits de l’enfant.Universités : des phares pour les droits de l’enfantPendant deux jours, les conférences et ateliers ont exploré la manière dont les universités africaines peuvent devenir des pôles d’excellence pour les droits de l’enfant. Les participants ont discuté de la recherche, de l’enseignement, du plaidoyer et de la politique publique, avec un accent particulier sur l’héritage culturel africain, notamment la Charte du Manden (1236), qui consacrait déjà des droits fondamentaux aux enfants. « L’Afrique n’a pas attendu les conventions modernes pour reconnaître les droits fondamentaux de l’enfant. Reconnecter la recherche universitaire à nos héritages culturels, c’est bâtir une vision authentiquement africaine de la protection de l’enfant », a rappelé Nadine Perrault, Représentante de l’UNICEF au Cameroun.Cette mise en perspective historique a permis de repositionner les droits de l’enfant non pas comme un cadre importé, mais comme un prolongement de systèmes de valeurs africains, favorisant ainsi une meilleure appropriation sociale et institutionnelle. Les participants ont abordé des thématiques essentielles : innovation numérique, gouvernance locale, santé et inclusion, curricula sensibles aux conflits, et partenariats intersectoriels. Chaque atelier était pensé pour montrer que la science et l’éducation peuvent être des leviers puissants pour améliorer la vie des enfants et renforcer la cohésion sociale.Des avancées concrètes pour le continent La conférence a débouché sur plusieurs résultats majeurs :Création du Réseau académique africain pour les droits de l’enfant, pour favoriser la coopération interuniversitaire et le partage d’expériences.Engagement de neuf universités africaines à créer des Centres des Droits de l’Enfant, inspirés du modèle de l’UCAC.Adoption de la Déclaration de Yaoundé, affirmant le rôle central des universités dans la promotion et la protection des droits de l’enfant.Lancement d’un Master bilingue en Droits de l’Enfant à l’UCAC, proposé en format hybride et incluant des programmes de mobilité internationale.Ces résultats traduisent un passage clair de l’expérimentation à l’échelle, en positionnant l’université comme un levier structurant des politiques publiques, de la formation des élites et de la production de normes sociales favorables aux droits de l’enfant. « L’université doit être un phare pour la société : un lieu où la science rencontre l’éthique, où la formation des élites s’accompagne d’un engagement pour la dignité humaine et les droits de l’enfant. L’enfant est le père de l’homme et l’avenir de l’Afrique », a insisté le Rév. Père Prof. Thomas Bienvenu Tchoungui, Recteur de l’UCAC.Une dynamique inclusive et participative Les enfants et adolescents ont été au cœur des échanges, notamment lors d’un dialogue spécial à l’occasion de la Journée mondiale de l’Enfance. Des sessions plénières ont abordé des thématiques clés : innovation numérique, gouvernance locale, santé et inclusion, curricula sensibles aux conflits, et partenariats intersectoriels. Loin d’une participation symbolique, ces espaces ont permis aux enfants et adolescents d’exprimer leurs attentes, leurs priorités et leurs propositions, contribuant directement aux réflexions sur les politiques et programmes. Pour Ghassan Khalil, Représentant de l’UNICEF en Grèce : « Promouvoir les droits de l’enfant en Afrique, c’est conjuguer nos héritages culturels avec les standards internationaux. Cette alliance est la clé pour des politiques publiques durables et adaptées aux réalités locales. Les universités ne sont pas seulement des lieux de savoir, elles sont des moteurs de transformation sociale. »Des voix étudiantes engagées Les étudiants présents ont exprimé leur enthousiasme et leur engagement pour cette initiative. « Cette conférence m’a ouvert les yeux sur le rôle que nous, étudiants, pouvons jouer pour défendre les droits des enfants. Je veux que ma recherche serve à changer la vie des plus vulnérables », confie Linda Djarsoumna, étudiante en communication à l’Université de Yaoundé II.Clémence, Doctorante en Sociologie à l’Université Yaoundé I: « Nous avons besoin d’une approche interdisciplinaire. Les droits de l’enfant ne concernent pas seulement les juristes, mais aussi les sociologues, les psychologues, les économistes. Cette conférence nous donne les outils pour travailler ensemble. »Un autre témoignage, celui de Miguel, récent diplômé en Master à l’UCAC : « Voir des experts internationaux et des leaders africains discuter avec nous, c’est inspirant. Cela prouve que la voix des jeunes compte dans la construction des politiques publiques. »Ateliers et échanges : de la théorie à l’action L’événement ne s’est pas limité aux discours. Des ateliers pratiques ont permis aux participants de réfléchir à des solutions concrètes : création de curricula adaptés aux enfants en situation de conflit, utilisation de la technologie pour la protection et le suivi des enfants, et développement de programmes universitaires intégrant le leadership citoyen.Dans l’atelier sur l’innovation numérique et les droits de l’enfant, les participants ont imaginé des applications pour signaler les violations des droits de l’enfant et suivre les interventions des acteurs de terrain. Dans l’atelier sur la gouvernance locale, des scénarios ont été étudiés pour impliquer les municipalités dans la protection et l’éducation des enfants.Un message fort pour l’avenir Le Ministre de l’Enseignement supérieur a salué cette initiative en soulignant : « L’intégration des droits de l’enfant dans l’enseignement supérieur est une exigence pour former des élites conscientes et responsables. Cette conférence marque un jalon historique pour le Cameroun et pour l’Afrique. »Avec cette conférence, Yaoundé s’impose non seulement comme un lieu d’échanges, mais comme le point de départ d’un mouvement continental structuré, visant à faire des universités africaines des acteurs stratégiques et durables de la transformation sociale, en plaçant les droits de l’enfant au cœur des politiques publiques, des savoirs académiques et des normes sociales.. Quand Yaoundé place les droits de l’enfant à l’agenda politique et diplomatiqueInvité d’honneur de la conférence internationale de Yaoundé sur le rôle de l’enseignement supérieur dans la promotion et la protection des droits de l’enfant, Dr Ghassan Khalil a mené, en marge des travaux académiques, une série d’audiences de haut niveau avec des autorités politiques, des leaders religieux, des membres du Parlement, des représentants de la Cour constitutionnelle et des missions diplomatiques accréditées au Cameroun.Ces échanges ont permis d’élargir le dialogue bien au-delà du monde universitaire et de renforcer une vision transversale des droits de l’enfant comme priorité partagée des politiques publiques, des cadres juridiques et des dynamiques sociales. Les différentes parties ont souligné l’importance d’une action concertée entre institutions publiques, autorités morales et partenaires internationaux pour garantir un environnement protecteur, inclusif et durable pour chaque enfant.Par la portée et la diversité de ces audiences, la conférence s’est affirmée comme un catalyseur d’engagements institutionnels, contribuant à positionner le Cameroun comme un espace de dialogue stratégique et d’innovation en matière de droits de l’enfant, au croisement des sphères académique, politique et diplomatique.

1 / 5

Histoire

07 janvier 2026

Le Mouvement des Filles au Cameroun : quand les filles prennent la parole pour façonner l’avenir

Quand Aïssatou, prend le micro, la place se tait. Autour d’elle, des centaines de filles l’écoutent. Elle respire, puis parle. De son village, de l’école qu’elle a dû quitter, des peurs qu’elle a longtemps gardées pour elle. Et puis de ce jour où, pour la première fois, quelqu’un lui a posé une question simple, mais décisive : « Qu’est-ce que toi, tu veux pour ton avenir ? »Ce jour-là, Aissatou, 16 ans, est devenue l’une des voix du Mouvement des Filles au Cameroun.Des défis persistants, une même urgenceAu Cameroun, les filles représentent près d’un quart de la population. Pourtant, pour beaucoup d’entre elles, grandir reste synonyme d’obstacles : mariages et grossesses précoces, violences basées sur le genre, accès limité à l’éducation et aux services de santé, impacts des crises humanitaires et sécuritaires.« Trop souvent, les décisions qui affectent la vie des filles sont prises sans elles », rappelle Nadine Perrault, la Représentante de l’UNICEF au Cameroun. « Le Mouvement des Filles part d’un principe simple mais puissant : les filles ne sont pas seulement des bénéficiaires, elles sont des actrices légitimes du changement. »C’est de cette vision qu’est né le Girls’ Vision for the Future – Girls’ Movement, une initiative portée par l’UNICEF, le Gouvernement du Cameroun et de nombreux partenaires, pour faire des filles des actrices du changement et des voix incontournables des politiques publiques qui les concernent.Une mobilisation nationale portée par les filles elles-mêmes En 2025, une Caravane nationale sillonne les dix régions du Cameroun, allant à la rencontre des filles dans les zones urbaines, rurales, enclavées et affectées par les crises.Plus de 5 600 filles, issues de tous les horizons, déplacées internes, réfugiées, filles en situation de handicap, adolescentes scolarisées ou non, prennent la parole dans des espaces sécurisés. Elles racontent leurs réalités, expriment leurs priorités, partagent leurs rêves.Aïssatou se souvient : « Ce jour-là, on ne nous a pas jugées. On nous a écoutées. »Pour renforcer le sentiment d’appartenance et d’unité, le Mouvement s’est doté d’une identité visuelle forte, d’un hymne et d’une chorégraphie, devenus de véritables symboles d’espoir, largement relayés par les radios communautaires et les plateformes numériques.

Un message simple, repris partout : « Ceci est le Girls’ Movement. »Des chiffres qui parlentDerrière chaque chiffre, il y a une histoire, un visage, un rêve. En moins d’un an, le Mouvement des Filles a mobilisé 7 018 enfants, dont 5 632 filles, pour faire entendre leurs voix dans les dix régions du Cameroun. Il a distribué 729 kits sanitaires, organisé 38 consultations communautaires. À travers le podcast “Cyber Queen”, des milliers de jeunes ont été sensibilisés aux dangers du cyberharcèlement, tandis qu’une campagne environnementale a rassemblé 150 filles autour de la lutte contre la pollution plastique. Ces chiffres ne sont pas de simples données : ils incarnent une dynamique, une énergie collective qui transforme la réalité des filles en actions concrètes et en espoir durable.Du plaidoyer à l’action : un manifeste pour les droits des filles À 18 ans, Janelle fait partie de la Taskforce des filles chargée de rédiger le Manifeste des Filles du Cameroun. Pendant une journée, elles débattent, réécrivent, affinent chaque mot. « Ce n’est pas un texte pour les adultes. C’est notre texte à nous », explique-t-elle.Présenté lors du Forum national sur les droits des filles, qui a réuni plus de 1 500 filles venues de toutes les régions du Cameroun, le Manifeste a marqué un moment historique. Il s’accompagne d’une pétition nationale appelant à des actions concrètes et immédiates. Pour la première fois, les priorités des filles ont été portées directement devant les décideurs, dans un espace conçu pour elles et avec elles.S’adressant aux participantes lors de la clôture du Forum, la Représentante de l’UNICEF au Cameroun a lancé un message fort et profondément symbolique : « J’espère que chacune d’entre vous repartira dans sa région, sa communauté, son foyer, fière de ces accomplissements. Et qu’un jour, vous pourrez dire à vos enfants, puis à vos petits-enfants : j’y étais. J’ai pris part à ce mouvement qui a changé nos vies et les vôtres. »Ces mots ont résonné comme une promesse et une responsabilité partagée : faire du Mouvement des Filles non pas un événement ponctuel, mais le point de départ d’un changement durable pour les générations à venir.Pour la Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF), ce forum marque une étape décisive : « Ce Forum national vise la promotion holistique des droits des filles afin de favoriser leur plein épanouissement. Conçu pour les filles et avec les filles, le Mouvement s’inscrit dans les engagements du Cameroun au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. »Investir dans les leaders de demain À Yaounde, Mireille, 21 ans, participe au programme de mentorat « Ma COTA ». Étudiante déterminée mais souvent en doute, elle est mise en relation avec une femme leader. Les rencontres changent sa trajectoire. « Elle ne m’a pas dit quoi faire. Elle m’a montré que c’était possible. »À travers ce programme, des adolescentes sont accompagnées par des ministres, entrepreneures, professionnelles et figures engagées. Elles développent leur confiance, leur leadership et leur capacité à se projeter. Le Girls’ Movement ne se contente pas d’écouter les filles : il investit en elles.Un engagement collectif pour un changement durableLe Mouvement des Filles repose sur une mobilisation multisectorielle réunissant ministères clés, agences des Nations unies, organisations de la société civile, leaders communautaires, secteur privé et médias. Cette synergie a permis de faire des droits des filles une priorité visible à l’échelle nationale.Aujourd’hui, le Mouvement dépasse le cadre d’une campagne. Il s’affirme comme une plateforme nationale durable, appelée à nourrir l’élaboration d’un Agenda national pour les droits des filles, aligné sur les priorités du Cameroun et porté par l’engagement continu des filles elles-mêmes.« Notre avenir commence maintenant » Aissatou, Janelle, Mireille. Elles ont des prénoms différents, des histoires uniques, mais une conviction commune : leur avenir mérite d’être construit avec elles, pas pour elles. À travers le Cameroun, des milliers de filles prennent désormais la parole, occupent l’espace public et rappellent une vérité essentielle : Quand les filles mènent, le changement devient possible.En les écoutant, en les soutenant et en agissant à leurs côtés, l’UNICEF et ses partenaires réaffirment une certitude essentielle : lorsque les filles dirigent, les communautés avancent, et les nations se transforment.

Un message simple, repris partout : « Ceci est le Girls’ Movement. »Des chiffres qui parlentDerrière chaque chiffre, il y a une histoire, un visage, un rêve. En moins d’un an, le Mouvement des Filles a mobilisé 7 018 enfants, dont 5 632 filles, pour faire entendre leurs voix dans les dix régions du Cameroun. Il a distribué 729 kits sanitaires, organisé 38 consultations communautaires. À travers le podcast “Cyber Queen”, des milliers de jeunes ont été sensibilisés aux dangers du cyberharcèlement, tandis qu’une campagne environnementale a rassemblé 150 filles autour de la lutte contre la pollution plastique. Ces chiffres ne sont pas de simples données : ils incarnent une dynamique, une énergie collective qui transforme la réalité des filles en actions concrètes et en espoir durable.Du plaidoyer à l’action : un manifeste pour les droits des filles À 18 ans, Janelle fait partie de la Taskforce des filles chargée de rédiger le Manifeste des Filles du Cameroun. Pendant une journée, elles débattent, réécrivent, affinent chaque mot. « Ce n’est pas un texte pour les adultes. C’est notre texte à nous », explique-t-elle.Présenté lors du Forum national sur les droits des filles, qui a réuni plus de 1 500 filles venues de toutes les régions du Cameroun, le Manifeste a marqué un moment historique. Il s’accompagne d’une pétition nationale appelant à des actions concrètes et immédiates. Pour la première fois, les priorités des filles ont été portées directement devant les décideurs, dans un espace conçu pour elles et avec elles.S’adressant aux participantes lors de la clôture du Forum, la Représentante de l’UNICEF au Cameroun a lancé un message fort et profondément symbolique : « J’espère que chacune d’entre vous repartira dans sa région, sa communauté, son foyer, fière de ces accomplissements. Et qu’un jour, vous pourrez dire à vos enfants, puis à vos petits-enfants : j’y étais. J’ai pris part à ce mouvement qui a changé nos vies et les vôtres. »Ces mots ont résonné comme une promesse et une responsabilité partagée : faire du Mouvement des Filles non pas un événement ponctuel, mais le point de départ d’un changement durable pour les générations à venir.Pour la Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille (MINPROFF), ce forum marque une étape décisive : « Ce Forum national vise la promotion holistique des droits des filles afin de favoriser leur plein épanouissement. Conçu pour les filles et avec les filles, le Mouvement s’inscrit dans les engagements du Cameroun au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. »Investir dans les leaders de demain À Yaounde, Mireille, 21 ans, participe au programme de mentorat « Ma COTA ». Étudiante déterminée mais souvent en doute, elle est mise en relation avec une femme leader. Les rencontres changent sa trajectoire. « Elle ne m’a pas dit quoi faire. Elle m’a montré que c’était possible. »À travers ce programme, des adolescentes sont accompagnées par des ministres, entrepreneures, professionnelles et figures engagées. Elles développent leur confiance, leur leadership et leur capacité à se projeter. Le Girls’ Movement ne se contente pas d’écouter les filles : il investit en elles.Un engagement collectif pour un changement durableLe Mouvement des Filles repose sur une mobilisation multisectorielle réunissant ministères clés, agences des Nations unies, organisations de la société civile, leaders communautaires, secteur privé et médias. Cette synergie a permis de faire des droits des filles une priorité visible à l’échelle nationale.Aujourd’hui, le Mouvement dépasse le cadre d’une campagne. Il s’affirme comme une plateforme nationale durable, appelée à nourrir l’élaboration d’un Agenda national pour les droits des filles, aligné sur les priorités du Cameroun et porté par l’engagement continu des filles elles-mêmes.« Notre avenir commence maintenant » Aissatou, Janelle, Mireille. Elles ont des prénoms différents, des histoires uniques, mais une conviction commune : leur avenir mérite d’être construit avec elles, pas pour elles. À travers le Cameroun, des milliers de filles prennent désormais la parole, occupent l’espace public et rappellent une vérité essentielle : Quand les filles mènent, le changement devient possible.En les écoutant, en les soutenant et en agissant à leurs côtés, l’UNICEF et ses partenaires réaffirment une certitude essentielle : lorsque les filles dirigent, les communautés avancent, et les nations se transforment.

1 / 5

Histoire

07 janvier 2026

Les moments forts de 2025 au CNUDHD-AC

2025 aura marqué un tournant pour le Centre des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et la Démocratie en Afrique Centrale (CNUDHD-AC). De la consolidation des principes directeurs « Entreprises et droits de l’homme » à la célébration inclusive de la Journée internationale des droits de l’homme, en passant par une veille régionale proactive et un prix international pour l’innovation en santé maternelle, le CNUDHD-AC a affirmé son rôle de catalyseur des droits de l’homme en Afrique centrale. Retour sur une année riche en actions et en engagements, qui ouvre la voie à une année 2026 résolument tournée vers la justice et l’inclusion.1. Consolidation de la gouvernance « Entreprises et droits de l’homme »En 2025, le CNUDHD‑AC a franchi une étape décisive dans l’intégration des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (PDNU). Dès avril, l’atelier de cadrage à Mbankomo a défini les secteurs prioritaires : foresterie, mines, agro-industries et grands projets d’infrastructures. Ces travaux ont abouti, en novembre, à l’atelier final qui a posé les bases d’un Plan d’Action National ambitieux. Cette démarche affirme la volonté du Cameroun de devenir un modèle régional en matière de respect des droits humains dans les activités économiques.2. Une Journée internationale des droits de l’homme inclusive et engagéeLe 10 décembre, le CNUDHD‑AC a célébré la Journée internationale des droits de l’homme sous le thème « Droits humains, nos essentiels de tous les jours ». À Batchenga, dans la région du Centre, les échanges ont rassemblé les responsables locaux, la société civile, les représentants du gouvernement et les experts du CNUDHD-AC. Anatole Souga, maire de Batchenga, a évoqué les défis fonciers et environnementaux liés aux projets de développement tandis que Nouhoum Sangaré a insisté sur la nécessité d’actions concrètes pour protéger les populations vulnérables – femmes, jeunes, pêcheurs et producteurs. À Yaoundé, les journées portes ouvertes au siège du CNUDHD‑AC ont permis aux étudiants et chercheurs de découvrir les réalités des déplacés internes à travers des documentaires et des débats constructifs. Dans la région de l’Est, une campagne de sensibilisation a mobilisé les villes de Bertoua et Abong-Mbang. Des centaines de personnes issues des communautés d’accueil et des déplacés internes de la crise dans le NOSO (Nord-Ouest et Sud-Ouest) ont visionné des documentaires sur les défis du vivre-ensemble. Ces projections ont été suivies de discussions interactives autour des « essentiels de tous les jours » pour les deux communautés, favorisant la compréhension mutuelle et la cohésion sociale.3. Une veille régionale proactiveTout au long de l’année, le CNUDHD-AC a publié un rapport périodique de veille sur la situation des droits de l’homme dans les pays de la sous-région Afrique centrale. Ce document a alerté sur les restrictions des libertés, les crises humanitaires et les violences politiques, renforçant le rôle du CNUDHD-AC comme acteur clé de prévention et d’alerte précoce au Cameroun et dans les autres pays de la sous-région. 4. Un prix pour l’innovation et le partage de pratiques en santé maternelleEn 2025, le CNUDHD‑AC s’est distingué en remportant le prix du “Best Sharing of a Practice” lors des « Intranet and Knowledge Hub Awards 2025 » du Haut-Commissariat aux droits de l’homme. Cette reconnaissance internationale consacre la mise en œuvre d’un projet novateur en matière de santé maternelle, conçu pour intégrer les droits de l’homme dans les services de santé. Grâce à ce projet, des milliers de femmes vivant dans des zones rurales ont bénéficié d’un meilleur accès aux soins prénatals et postnatals. L’initiative s’est appuyée sur deux leviers essentiels : la formation du personnel médical aux droits des patientes et la sensibilisation communautaire pour garantir un environnement respectueux et inclusif. Les résultats sont probants : réduction des risques liés à la maternité, amélioration de la qualité des soins et renforcement de l’égalité d’accès.5. Perspectives pour 2026Ces actions démontrent une dynamique affirmée : renforcer la gouvernance économique, promouvoir la dignité humaine et anticiper les crises. En 2026, le CNUDHD‑AC s’engage à consolider la mise en œuvre du Plan d’Action National, à intensifier la mobilisation communautaire et à développer des outils de suivi innovants. Plus qu’un bilan, 2025 marque un tournant vers une Afrique centrale plus juste et inclusive.

1 / 5

Histoire

02 janvier 2026

FAO Cameroun: Une année 2025 riche en actions et en symboles

L’année 2025 n’a pas seulement été rythmée par des projets innovants et des partenariats stratégiques; elle a aussi marqué un jalon historique: les 80 ans de la FAO et 47 ans de présence active au Cameroun. Cette commémoration mondiale a offert à la FAO Cameroun l’occasion de réaffirmer son engagement à soutenir la transformation durable des systèmes alimentaires et à renforcer la résilience des communautés rurales. Dans ce contexte, la prise de fonctions, le 1er juillet, du Dr Antonio Luís Évora Ferreira Querido comme Représentant au Cameroun a constitué un second temps fort. Sous son impulsion, l’Organisation a renforcé son orientation stratégique en misant sur la résilience climatique, la modernisation des systèmes agricoles et la sécurité alimentaire inclusive. Elle a également développé des chaînes de valeur compétitives, en cohérence avec les Objectifs de développement durable (ODD), la Stratégie nationale de développement 2020-2030 (SND30) et les «quatre améliorations» de la FAO[1].Des filières plus responsables et compétitives En 2025, la FAO Cameroun a posé des jalons décisifs vers un système alimentaire plus durable, responsable et équitable. Dans la filière cacao, la sensibilisation des producteurs aux exigences du règlement européen contre la déforestation a enclenché une transition vers des pratiques respectueuses de l’environnement et conformes aux standards internationaux. En complément, un projet novateur de cartographie des plantations basé sur l’imagerie satellitaire et l’intelligence artificielle a renforcé la traçabilité et la compétitivité du Cameroun sur les marchés mondiaux. Parallèlement, la FAO a appuyé la mise en place d’une plateforme multi-acteurs dédiée à la réforme foncière et a accompagné la révision de la politique nationale afin de sécuriser les droits, prévenir les conflits d’usage et promouvoir une gouvernance transparente au bénéfice des communautés rurales. Cette plateforme a pour mission de conduire la réforme, faciliter le dialogue et co-construire les orientations de la future politique foncière.Dans le cadre du projet FISH4ACP[2], la FAO a également consolidé des partenariats déterminants: le 6 août, les capacités du Laboratoire national vétérinaire (LANAVET) ont été renforcées en analyses sanitaires des crevettes d’exportation, en collaboration avec le Centre Pasteur du Cameroun. Cette initiative a permis d’élever les standards de qualité, de crédibiliser les certifications sanitaires, d’accroître la compétitivité de la filière crevette et de diversifier les revenus des producteurs, contribuant à une résilience économique durable. Répondre vite, bâtir durable: des actions clés pour la résilience au CamerounAu Cameroun, la FAO a démontré sa capacité à conjuguer réponse humanitaire immédiate et gestion durable des ressources naturelles. Face aux inondations dans l’Extrême-Nord, elle a renforcé la préparation dans 12 communes, distribué des kits agricoles adaptés et permis une reprise rapide des activités, illustrant une approche intégrée qui associe secours d’urgence et résilience à long terme. Le 30 juillet à Ebolowa, un atelier a réuni les acteurs de la faune et des pêches pour jeter les bases d’un cadre juridique inclusif favorisant une exploitation responsable des ressources. Cette étape a contribué à renforcer la préservation de la biodiversité tout en consolidant la sécurité alimentaire des communautés qui en dépendent. PULCCA: un modèle de résilience locale Dans la région de l’Est, la FAO Cameroun a poursuivi la mise en œuvre du Projet d’urgence de lutte contre la crise alimentaire au Cameroun (PULCCA). Ce projet a permis de promouvoir des pratiques agricoles durables et de renforcer la résilience des communautés face aux chocs climatiques, tout en préservant les écosystèmes forestiers. PULCCA illustre la capacité de la FAO à intégrer conservation de l’environnement et la sécurité alimentaire, en impliquant activement les populations locales dans la transformation des systèmes alimentaires. Cette approche participative constitue un levier essentiel pour bâtir un avenir plus sûr et plus durable.Une année tournée vers l’avenir En 2025, la FAO Cameroun a démontré sa capacité à conjuguer innovation technologique, réponse humanitaire efficace et réformes structurelles ambitieuses, tout en renforçant des partenariats stratégiques. Ces initiatives traduisent une vision claire: transformer les systèmes alimentaires du Cameroun pour les rendre plus durables, inclusifs et résilients. À l’aube de 2026, ces acquis offrent une base solide pour relever les défis à venir et garantir la sécurité alimentaire pour tous. La FAO Cameroun entend capitaliser sur ces avancées pour accélérer la transformation des systèmes alimentaires, renforcer la résilience des communautés rurales et promouvoir des solutions innovantes, notamment des technologies numériques et mécanisées adaptées aux petits producteurs, la gestion intégrée des sols, l’inclusion financière et le renforcement de la collaboration multisectorielle selon l’approche «Une seule santé» pour la préparation et la riposte face aux pandémies.

[1] Cadre stratégique FAO [2] FISH4ACP Cameroun

[1] Cadre stratégique FAO [2] FISH4ACP Cameroun

1 / 5

Communiqué de presse

25 septembre 2023

Le Secrétaire général s'est entretenu aujourd'hui avec S.E.M. Lejeune Mbella Mbella, Ministre des Relations Extérieures de la République du Cameroun.

Ils ont discuté de la situation au Cameroun, y compris dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord. Ils ont également discuté des conséquences globales de la guerre en Ukraine ainsi que de la nécessité de réformer l’architecture financière internationale. Le Secrétaire général a réitéré l'engagement des Nations Unies à soutenir le Cameroun.

New York, le 25 septembre 2023

1 / 5

Communiqué de presse

30 octobre 2020

Une policière camerounaise reconnue par Les Nations unies pour son travail dans le maintien de la paix

La Commissaire Rebecca Nnanga, du Cameroun, a été sélectionnée comme l'une des gagnantes de la deuxième place pour le prix de la femme policière de l'année 2020 des Nations unies pour ses services exemplaires au sein de la Mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations unies en République centrafricaine (MINUSCA).

"Par ses paroles et ses actions, l'officier de police des Nations unies Rebecca Nnanga illustre le meilleur de la police des Nations unies", a déclaré le secrétaire général adjoint aux opérations de paix Jean-Pierre Lacroix.

Sur les quelque 1,400 femmes policière déployées dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations unies, vingt-un (21) ont été nominées pour ce prestigieux prix. L'inspecteur en chef zambien Doreen Malambo, qui sert au sein de la mission des Nations unies au Sud-Soudan (UNMISS), recevra le prix le plus prestigieux lors d'une cérémonie virtuelle présidée par M. Lacroix le mardi 3 novembre. La commissaire en chef Ugorji du Nigeria, qui sert avec la Mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies au Mali (MINUSMA), a été choisi comme l'autre second.

Le conseiller de police des Nations Unies Luis Carrilho, le "top cop" des Nations Unies, a félicité le commissaire Nnanga pour sa sélection en tant que second et a déclaré “Nous félicitons l'officier de police des Nations unies de la MINUSCA, Rebecca Nnanga, pour ses efforts inlassables en vue d'augmenter le recrutement de femmes policières, en réalisant un quart des nouvelles recrues en soutien aux forces de sécurité intérieure de la République centrafricaine. Rebecca donne l'exemple et est un formidable modèle pour les femmes et les hommes de la police et des communautés que nous servons".

La Commissaire Nnanga a été déployé à la MINUSCA en 2018 et est actuellement chef de la cellule de recrutement de la mission. Dans ce rôle, elle a soutenu le recrutement de 1,000 personnes pour les forces de sécurité intérieure de la République centrafricaine au cours des dernières années et a augmenté le nombre et le pourcentage de femmes incluses. Son soutien à la police de proximité a conduit à des améliorations mesurables de la sécurité dans les communautés locales. Elle s'est également efforcée de fournir une assistance aux personnes vulnérables, notamment les survivants de violences sexuelles et sexistes, et de donner aux femmes locales la possibilité d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles. La commissaire Nnanga a été félicitée pour ses capacités de gestion exceptionnelles et pour son travail visant à assurer une bonne conduite et une bonne discipline parmi le personnel de la police des Nations unies.

La commissaire Nnanga a rejoint la police camerounaise en 2001 et a participé à des missions au niveau du personnel et à la coordination de la formation. Elle possède une vaste expérience en tant qu'officier de police des Nations unies, ayant déjà participé à des opérations de maintien de la paix des Nations unies en Haïti (2011-2014) et en République centrafricaine (2015-2016).

Le prix de la policière de l'année des Nations Unies a été créé en 2011 pour reconnaître les contributions exceptionnelles des femmes policières aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et pour promouvoir l'autonomisation des femmes. Ce prix revêt une importance encore plus grande cette année, en raison du 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité.

1 / 5

Communiqué de presse

03 juillet 2020

Troisième session du Dialogue #ONU75 au Cameroun

Le Système des Nations Unies en partenariat avec l’association Cameroon Women’s Peace Movement (CAWOPEM), a organisé par visioconférence, la troisième session du Dialogue #ONU75 au Cameroun. Le thème débattu était« Les femmes sur la manette: les effets combinés de la pandémie de Covid-19 et des conflits armés sur les femmes au Cameroun. Quelle perspective ? ».

Plus d’une trentaine de participants, comprenant les hommes et les femmes, y compris les jeunes, ont abordé le sujet en deux temps forts. Le premier temps était une séance d’écoute des Nations Unies. Elle était présidée par Siti Batoul Oussein, Représentante Résidente de UNFPA et en sa qualité de Coordinatrice Résidente et Coordinatrice Humanitaire des Nations Unies par intérim au Cameroun. Cette séance a permis de recueillir les avis du peuple sur l’avenir du monde et le rôle qu’ils souhaitent voir les Nations Unies jouer pour les vingt-cinq prochaines années. Si les perspectives dessinées sont perçues comme prometteuses, les participants s’accordent sur le fait que leur concrétisation nécessite plus d’engagement en faveur de la paix, du dialogue et de la protection des droits humains y compris la sauvegarde de la dignité humaine et l’accès de tous aux services sociaux essentiels. Ils ont aussi exprimé le vœu d’une plus forte coopération entre les Nations Unies et l’Union Africaine et leur décentralisation au niveau des pôles régionaux et sous-régionaux existants.

Le deuxième temps fort des échanges était un panel de discussion. Ce panel était présidé par Nicoline Nwenush Tumasang, membre du directoire de CAWOPEM. Les panelistes ont relevé que les conflits armés en cours au Cameroun, depuis l'extrémisme violent de Boko Haram en 2014 jusqu’à la crise socio-politique dans les deux régions anglophones en 2016, exposent les femmes et les filles et les rendent plus vulnérables qu’avant. Cette situation s’est exacerbée avec l’irruption en mars 2020 de la pandémie de COVID-19.

Ces crises en cascade ont rendu presqu’à néant les progrès réalisés jusqu’ici par les femmes et les filles camerounaises dans les domaines de la mise en œuvre du Programme d’action du Caire, du Programme d'action de Pékin, de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et sécurité, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW), des Objectifs de Développement Durable (ODD), de l’Agenda 2063 de l'Union Africaine et tous les autres engagements pris par la communauté internationale et auxquels le Cameroun a souscrit pour promouvoir l'égalité du genre et l’autonomisation des femmes.

Affectées de façon disproportionnée les femmes et les filles associées aux hommes qui partagent la cause d’égalité du genre examinent les répercussions multidimensionnelles de ces crises sur les droits et le bien-être de la femme. Ensemble, ils associent leur voix et proposent leurs idées sur la marche du monde et le rôle clé qu’ils espèrent voir les Nations Unies jouer pour le bien de l’humanité toute entière. La CAWOPEM a plaidé pour que le rôle et la perspective des femmes dans la résolution des crises, la promotion de la paix et la lutte contre la pauvreté soient pris en compte maintenant et au cours des vingt-cinq années à avenir.

1 / 5

Communiqué de presse

19 juin 2020

Déclaration conjointe par la Coordinatrice Résident des Nations Unies, le UNFPA et ONU Femmes à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit

Yaoundé, le 19 juin 2020

En 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 19 juin Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit afin de sensibiliser à la nécessité de mettre fin à la violence sexuelle liée aux conflits et d'honorer les victimes/survivantes. En ce cinquième anniversaire de cette commémoration, nous souhaitons amplifier le message de solidarité du Secrétaire général des Nations Unies envers les victimes et les survivants, son appel à mettre fin à la violence sexuelle et à toutes les formes de violence sexiste et à instaurer un cessez-le-feu mondial inconditionnel pour soutenir la lutte contre la pandémie COVID-19.

Les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par la violence sexuelle. Dans les conflits du monde entier, le viol est utilisé comme une arme pour détruire la vie des femmes et des filles, pour saper le bien-être et le rétablissement de communautés entières. La peur et la stigmatisation qui entourent la pandémie COVID19 limitent encore davantage l'accès des femmes et des filles aux services sociaux de base tels que la santé, l'éducation et l'aide humanitaire, ce qui les expose encore davantage au risque de violence sexuelle.

Selon des données récentes, 15 % des survivants de la violence base sur le genre enregistrés dans le Grand Nord ont subi des violences sexuelles, y compris des viols. Ce chiffre monte à 33% dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Seuls 5 % de ces survivants ont recours à l'aide juridique pour obtenir justice et réparation.

Nous devons mettre fin aux viols dès maintenant. Nous devons rompre le cercle vicieux de la terreur, de la pauvreté et de l'impunité qui permet la violence sexuelle dans les conflits. Aujourd'hui, nous demandons au gouvernement du Cameroun, avec le soutien de ses partenaires, de renforcer les stratégies visant à éradiquer la violence contre les femmes et les filles dans les conflits armés et de faciliter l'accès universel aux soins et aux services de santé sexuelle et reproductive; de veiller à ce que les tribunaux locaux et nationaux soutiennent les enquêtes et les poursuites en matière de violence sexuelle et garantissent la pleine responsabilité des auteurs des violences; et de renforcer les programmes visant à aider les victimes/survivantes et leurs familles à reconstruire leur vie et leurs moyens de subsistance.

Les Nations Unies au Cameroun sont pleinement engagées à travailler au côté du Gouvernement pour mieux protéger les femmes et les filles et aider les survivantes de violences sexuelles à reconstruire leur vie. Mettre fin aux violences basées sur le genre y compris les violences sexuelles en situation de conflit fait partie des trois résultats transformateurs du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA). En plus, UNFPA se rassure que les systèmes de référence soient fonctionnels pour garantir aux survivantes l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, aux espaces sûrs pour leur protection et à l’aide psycho-sociale en vue de reconstruire leurs vies. L’Entité des Nations Unies pour l’Egalite des Sexes et l’Autonomisation des Femmes ONU-FEMMES offre des services holistiques de protection aux femmes et filles à risque de violences sexuelles en situation de conflit. ONU Femmes assure aussi que les survivantes de ces types de violence bénéficient de la réparation, de l’autonomisation et d’un accompagnement judiciaire adéquats.

Hind Jalal

Représentante Pays a.i.

ONU-FEMMES Cameroun

Siti Batoul Oussein Représentante Résidente

UNFPA au Cameroun

Allegra Maria Del Pilar Baiocchi

Coordinatrice Résidente du Nations Unies et Coordinatrice Humanitaire au Cameroun

Pour plus d ’information, veuillez contacter:

Jean NJITA, UN Cameroun, watard@un.org

Mbea MBEA, UNFPA, mmbea@unfpa.org

1 / 5

Communiqué de presse

12 décembre 2018

« Mission MAPS » pour la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 et les objectifs de développement durable